【编者按】 为了更好地推广学者的研究成果,我们将不定期地推送一些尚未见刊的稿件的精华观点,以飨读者。本文为本刊已录用文章《东京轨道交通和城市空间协同发展的历史演进与经验启示》的精华版,作品的发布已取得作者授权。欢迎读者指正、讨论。在此感谢在百忙中抽出时间撰写精华版的作者,你们的努力让学术论文的阅读体验变得更好。

轨道交通与城市空间的互动关系是城市发展的重要研究议题。对比国际主要大城市轨道交通与城市空间的协同关系,日本东京23区在人口密度、轨道交通线网密度、站点密度、轨道交通分担率方面均处于世界领先水平,表现出轨道交通与城市空间协同程度高的特征。理解东京轨道交通与城市空间协同发展的历史演进规律,有利于充实大城市公交导向开发经验。本文以东京23区为对象,基于史料分析,梳理了东京轨道交通与城市空间协同发展的百年历史,剖析了二者互动关系的演进规律,可为我国公交导向开发提供经验启示。

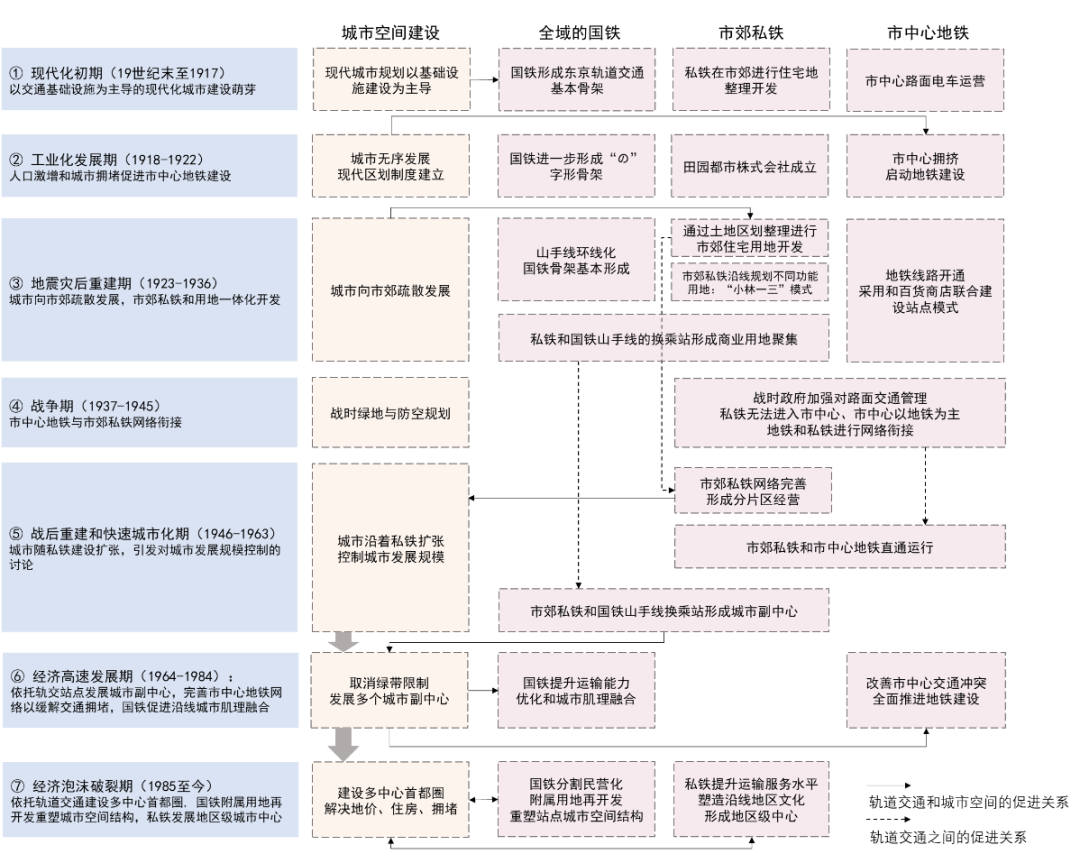

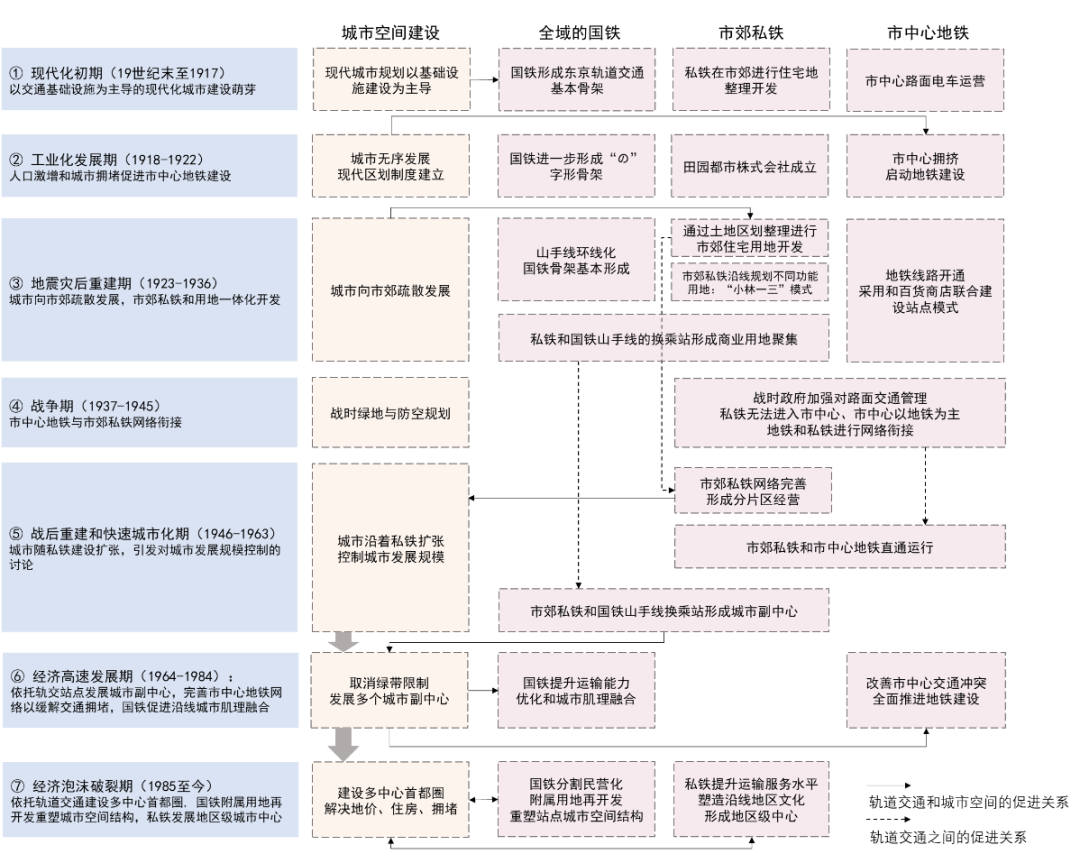

笔者总结了东京轨道交通与城市空间协同发展的七个历史阶段(图1)。

图1 东京23区轨道交通和城市空间的互动发展过程

(1)现代化初期(19世纪末—1917年):东京出现了以交通基础设施为主导的现代化城市建设萌芽。国铁形成了东京轨道交通的基本骨架,市中心路面电车和市郊私铁初见苗头。

(2)工业化发展期(1918—1922年):人口激增和城市拥堵促进市中心地铁建设。

(3)关东大地震灾后重建期(1923—1936年):城市向市郊疏散发展,市郊私铁与用地协同开发。私铁通过土地区划整理在东京市郊进行住宅用地开发,并在铁道沿线规划了不同功能的城市用地,私铁与国铁环状山手线的换乘站形成商业用地聚集。

(4)二战期(1937—1945年):市中心地铁与市郊私铁网络逐步衔接。

(5)战后重建和快速城市化期(1946—1963年):城市随私铁建设扩张,引发了对城市规模控制的讨论。市郊私铁网络逐步完善,部分线路形成了与市中心地铁的直通运行,私铁与国铁山手线的换乘车站逐步形成城市副中心;人口增加和私铁建设促进了东京城市扩张,政府早期认为应该控制城市规模,后期否定了这种做法,认为应形成以大城市为中心的城镇群体系,随后东京开始向建设城市副中心和多中心首都圈的方向发展。

(6)经济高速发展期(1964—1984年):东京依托轨道交通站点发展城市副中心,市中心地铁建设全面加速以改善交通拥堵,国铁提升了运输能力并优化了线路与城市肌理的融合。

(7)经济泡沫涌现和破裂期(1985年至今):东京依托轨道交通建设多中心首都圈,国铁通过附属用地再开发重塑了基于站点的城市空间结构,市郊私铁通过塑造地域文化促进了地区级中心的发展。

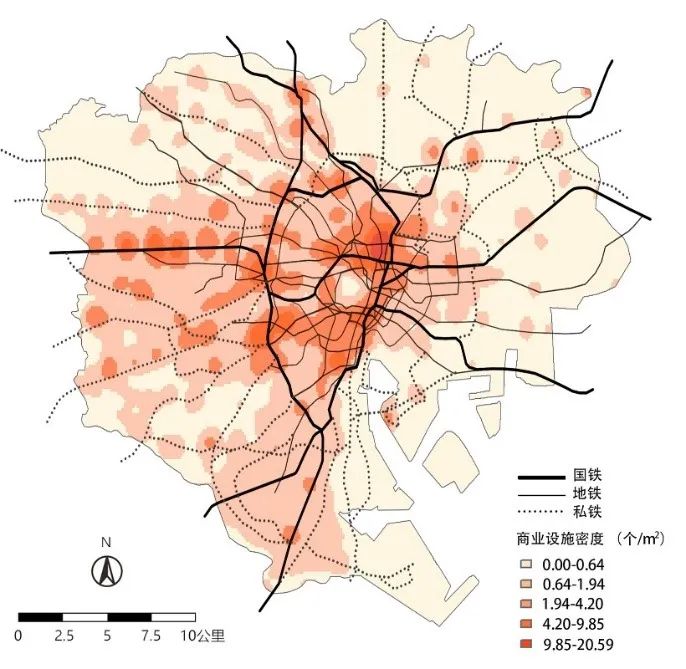

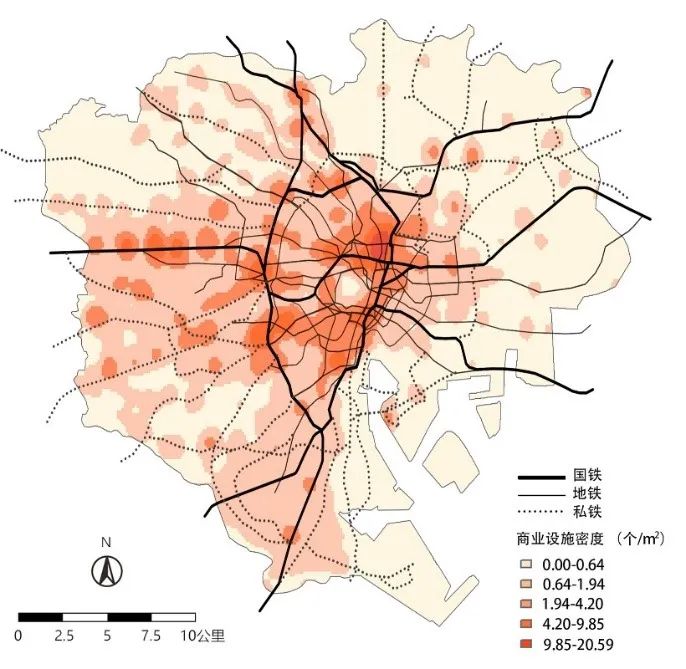

如今东京23区形成了国铁(市中心和市郊)、地铁(市中心)、私铁(市郊)三者相互衔接的轨道交通网络体系,以及多中心的城市结构(图2)。东京轨道交通和城市空间发展的百年历史表现出以下特征。

资料来源:作者根据2018东京轨道交通线路图、2016 Open Street Map 东京商业设施POI计算核密度绘制

(1)东京轨道交通建设和城市空间发展形成了相互支撑的结构关系和彼此促进的演进规律。一方面,轨道交通建设在不同历史时期均起到了引领城市空间结构发展的重要作用;另一方面,城市规划对轨道交通建设起到了保驾护航的作用,东京历版城市规划均将轨道交通建设作为重要的规划内容,若干城市规划法规为轨道交通沿线土地整理、站前广场建设、站域开发提供了制度保障。

(2)东京轨道交通导向城市开发是政府和市场共同作用的结果。东京形成了不同类型的轨道交通导向城市开发模式,包括国铁的前期政府主导、后期市场主导的模式,私铁的市场主导但受政府约束的模式,地铁的政府主导模式。此外,东京轨道交通导向城市开发实现了政府和市场共同作用下“运输服务+地产开发+生活营造”的多重目标。

(3)东京轨道交通和城市空间发展仍面临挑战。例如存在用地结构不均衡、轨道交通长距离通勤、市郊不同运营主体的放射状私铁之间缺少纵向线路连接等问题,未来仍需进一步优化。

东京轨道交通与城市空间协同发展的历史演进规律可为我国大城市公交导向开发提供若干启示,包括:发挥匹配城市发展阶段的轨道交通对城市空间结构的引领作用;加强城市规划对轨道交通建设和沿线开发的支撑;发挥市场对公交导向开发的促进作用等。但同时,我国大城市在借鉴东京经验时也需警惕东京用地结构不均衡和轨道交通长距离通勤现象的发生。UPI

作者:曹哲静,同济大学建筑与城市规划学院城市规划系,助理教授。caozhejing1120@163.com

原文始发于微信公众号(国际城市规划):期刊精粹 | 东京轨道交通和城市空间协同发展的历史演进与经验启示【抢先版】