1. 城市需要什么样的City walk

2. City walk模式一:「有目标」

3. City walk模式二:「故事化」

4. City walk模式三:「小而密」

关键词:

城市漫步 | 城市更新 | 街区改造

文化旅游 | 微度假 | 扩内需

City walk(城市漫步),是继「多、快、省」的特种兵式旅游后,又一类兴起的城市旅游热潮——《2023旅游调研报告》显示,82%的人想尝试City walk,在几种新型旅游方式中排名第一;抖音上带有City walk标签的视频播放量超过2.6亿次。

▼ City walk正在兴起

▍City walk究竟是什么?

City walk大体是指在一个城市里漫步,可以是无目的行走,和朋友猜拳决定往左还是往右,看到绿灯就直走,碰上红灯就转弯;也可以是在一条「定制」的路线上慢行,深度体验城市历史文化。

▼ City walk可以无目的的,也可以是有主题的

这些解释并不能让人满意,在查阅了一番资料后,我们得出以下答案——在欧美很少出现City walk一词,更没有明确的定义。

▼ Walking Tour在专业人员带领下,围绕一个主题,进行角色扮演式的游览

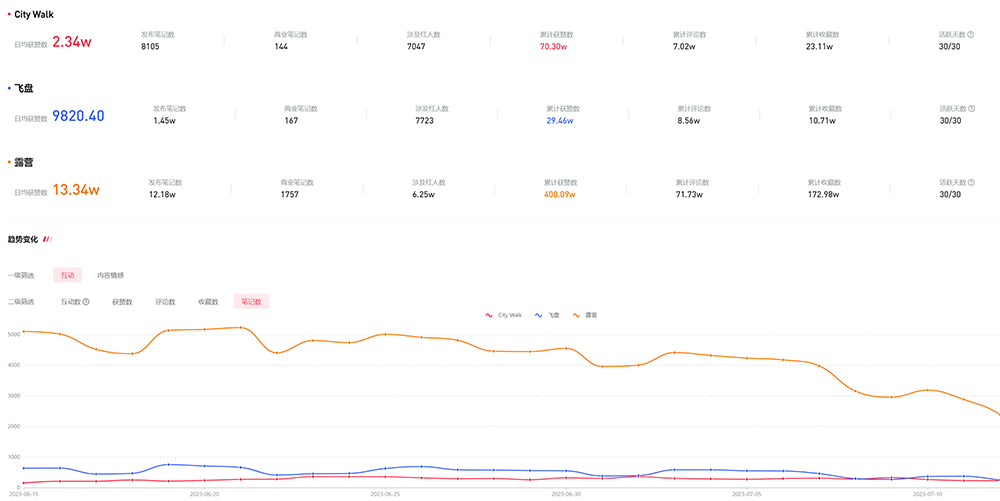

而小红书,作为City walk概念发源地,虽然在发布的《2022年十大生活趋势》中,将City walk排在第5位,但在近期各大媒体争相报道的「黄金」时段,小红书上City walk热度远低于处于下滑期的露营热,与过气的飞盘话题持平。

▼ 红数据6月中旬至7月中旬,与City walk、飞盘、露营相关的笔记发布趋势对比

既然City walk目前趋向是「打卡带货」,很可能来得快去得快,为何各大官媒还要竞相报道呢?

「想体验一下城市的气质与风貌,步行是最好的方式。」

—— 简·雅各布斯

01

城市需要什么样的City walk

与进淄赶烤、特种兵旅游、追音乐节等打卡化、效率化的旅游方式不同,City walk所代表的城市漫步强调个性化、深度化、慢节奏。

*微度假:一种度假化的都市休闲行为,基本特征为短时间、近距离、度假化。

▼ 主打近距离、慢节奏的城市微度假

当然,两者并不是二选一的关系,但城市要明白两者发展路径的侧重,要有的放矢才能让文旅真正地「为我所用」。像城市漫步,追求的是多元化、有惊喜、慢节奏,这需要空间建设、商业运营、公共治理的协同发展作为支撑。

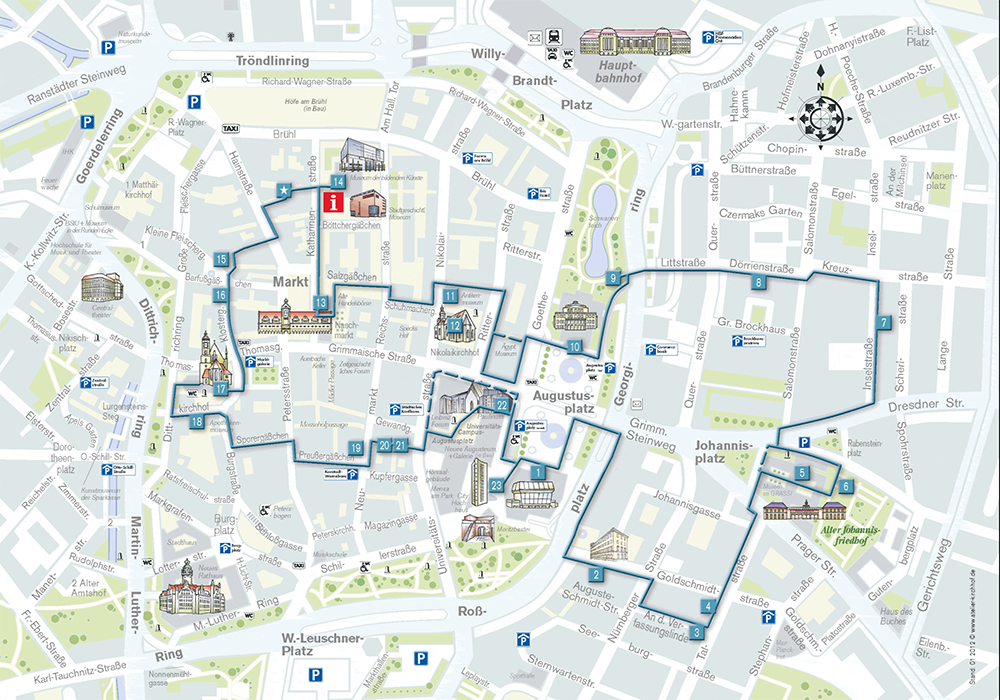

▼ 伦敦墙漫步线路示意

在《伦敦规划2004》中,提出以金融城为中心,打造中央活力区(CAZ)的概念,而伦敦墙漫步成为打造活力区的组成部分——通过空间组织、步行化改造,尽可能地将更多遗迹、商业纳入其中,提升漫步线路的丰富度和体验感。

▼ 穿越遗迹、金融城、商业区、博物馆的伦敦墙漫步

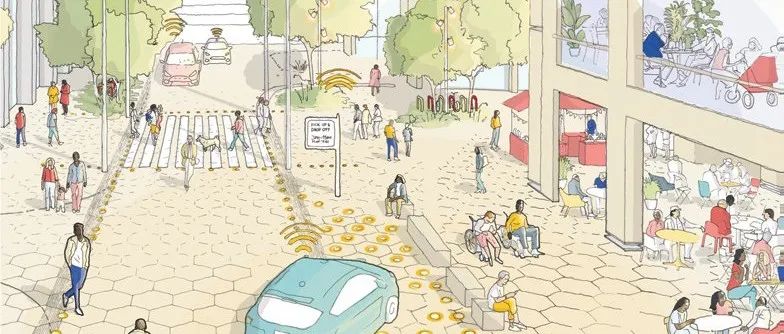

也就是说,与散点式打卡旅游不同,城市漫步可以连线成面,能起到带动区域整体活力的作用,步行化改造也将是继机动车道、自行车道后的城市新基建。

02

City walk模式一:「有目标」

虽然说City walk的特点之一是无目的游走,但城市要做好City walk,就需要人为设置好目标——即在明确的标的物之间,打造City walk,使游客非线性漫步变得可预见,这样才能有重点地投入,而不是点多面广、平均用力。这也就意味着,有明确标的物的区域,是打造城市漫步的优选地区。

1. 布莱顿北巷区的「漫步经济」

距离伦敦76公里的海滨小城布莱顿,不仅是英国著名的「夏都」(18世纪起成为皇室夏日度假地)、英国最受欢迎的海滨度假地,还是通过度假地创新模式发展起来的英国「硅滩」。但在20世纪末,城市出现了严重的经济衰退。

▼ 两大地标,布莱顿火车站和布莱顿码头的区位示意

位于这两点之间的北巷区,没有规模庞大的历史建筑群,只有城市「工匠区」的底蕴,这里历史上曾是铁匠铺、蜡烛铺、啤酒铺聚集区。二战后,工匠业消失殆尽,成为以二手商品为主的杂货集市区,被称为「波希米亚区」。

▼ 北巷区俯瞰

▍重塑街区经济

由于街道有很多住宅,无法实现完全步行化,但街巷有着「短小」的特点,政府通过条例对车辆限速,部分街区分时段禁止车行等方式,将街区发展为市井化的集市区。

▼ 北巷区的街道变为体验城市文化的市集

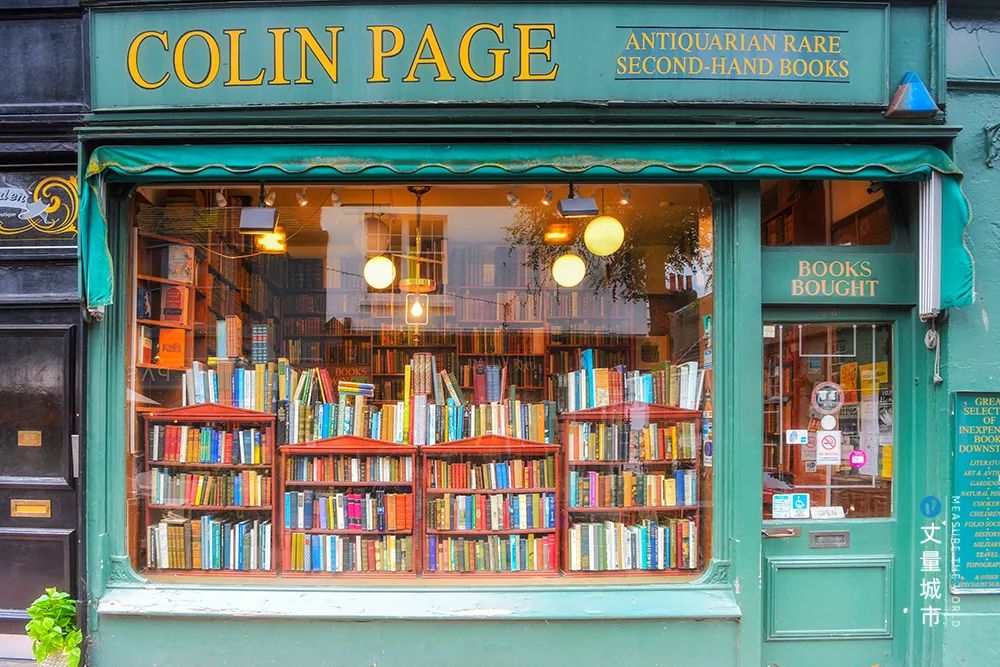

政府协助居民将住宅底层改造为可出租的商铺,逐渐恢复以波希米亚为特色的二手交易市场,主要包括艺术品、古董、书籍、复古服装、乐器类等。

▼ 街区底商的二手书店

▍城市微度假中心

不久后北巷区遇到新难题:旅游淡旺季与租金上涨的问题让很多商铺勉强糊口;更致命的是网购崛起,特别是eBay类二手交易平台的兴起,让商铺们毫无还手之力。北巷区通过摆脱对旅游业的依赖,打造一个面向市民的「城市微度假中心」来破解这些问题。

▼ 新路两侧的生活及文化设施

▼ 新路连接起巷子区

以「新路」为核心,北巷区开始营造波希米亚生活,成为市民休闲中心。

▼ 新路一侧的公园,成为布莱顿的「中央公园」

正是北巷区有生活、有度假的环境,成为科创企业入驻布莱顿的首选地,这为区域找到了可持续发展的新动能。

2. 京都东山区的城市漫步学

京都的东山区拥有众多的旅游资源如祇园、清水寺、八坂神社、三十三间堂等等。

▼ 八坂神社和清水寺区位示意

▼ 两点间的路网俯瞰

▍去宗教化,做祈福化,吸引年轻人

区域内的寺庙们首先行动——淡化宗教属性、做大祈福功能、强化文化体验。这样一来,省去了很多严肃、复杂的宗教仪式,年轻人更易接受,从而吸引他们聚集。

▼ 清水寺的祈福「产品」

很多人都是来了清水寺之后,才知道有这么多的福可以祈:为老人祈福长寿、为孩子祈福学业、为年轻人祈福姻缘,求了安全还想求富贵,求了富贵还想求健康,求了健康还想求智慧……不仅为自己祈福,也为家人祈福,为朋友祈福一应俱全,可以说是一条龙式祈福链了。

▼ 音羽瀑布一分为三的泉流,被分别赋予了代表长寿、健康、智慧的寓意

丰富的祈福带来的需求,使得八坂神社和清水寺之间的各条街区业态,从卖烧香拜佛商品转变为卖多样化的祈福产品,深受年轻人的喜爱。这里也成为结婚仪式、三月三女孩节、五月五男孩节、一月的成人礼等年轻人送祝福的首选购物地。

▼ 区域开始吸引年轻人群聚集

▍功能混合,成为休闲消费区

有了新人群,商业业态开始向多元化发展,既有突出本地特色的瓷器、熏香、点心等「地产地销」的伴手礼;也有餐厅、茶室、小资情调的咖啡店,以及各具特色的民宿,形成了独特的「祈福经济商圈」。

▼ 多元的功能,促进夜经济发展

那如果区域没有明确标的物,只有历史可以做好城市漫步吗?

03

City walk模式二:「故事化」

没有明确的标的物,只有历史遗迹,甚至还非常零散,也能做成City walk。不过,这就需要城市很会讲「故事」,还要有将故事「转译」到空间的能力。

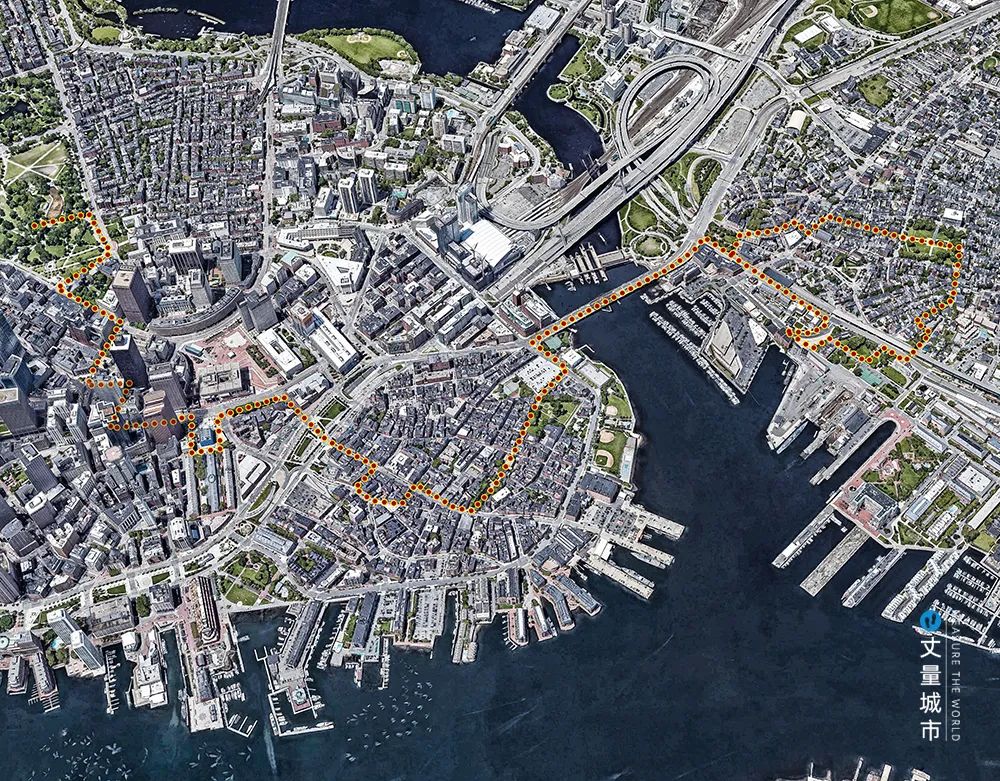

▼ 印在地面上的波士顿红线

不过,用红线讲故事,可不是在地面画条线路,串联文化历史景点就行了。

1. 波士顿红线:漫步历史,展现城市风貌

波士顿红线,串联的不仅是美国独立战争中历史遗迹、历史建筑,还包括博物馆、教堂、公园、CBD、城市更新项目等等,用这些元素共同讲述了独立战争前、后的波士顿故事,带动沿线的积极活动,传播多元化的城市品牌。

▼ 波士顿红线俯瞰

▍历史「可视化」

与刻板式的讲述历史故事不同,波士顿红线营造的是穿越感,每个游客不再是被动的接受者,而是历史的见证人和参与者。

▼ 波士顿红线的主题化游览

▍生活可体验

波士顿红线还是漫步城市生活的线路。红线沿线有众多的老建筑,普遍采用旧瓶装新酒的方式更新,也就是建筑外观是旧的,但是功能是匹配市民生活需求的。它们承担着城市现代服务功能,成为游客们了解波士顿历史,体验现代生活的载体。

▼ 昆西市场

再比如,红线还串联了波士顿大开挖项目(高架入地,改造为1.7公里长的绿廊)。这里是城市会客厅,除了休闲活动,公园会举行各类「集市」活动,供艺术家、设计师、农民等出售他们的商品,这让游客可以随时感受波士顿的现代生活。

▼ 红线串联的波士顿大开挖项目

与波士顿红线讲历史故事的方式不同,莱比锡音符之路则是以音乐为故事。

2. 莱比锡音符之路:音乐漫步,传播城市品牌

莱比锡是德国东部的第二大城市。17-19世纪时期,莱比锡是德国数一数二的文化艺术汇聚之地,许多音乐史上赫赫有名的音乐家、作曲家都曾在此生活和创作——特勒曼、巴赫、门德尔松、舒曼、瓦格纳、格里格、马勒尔、雷格尔都在这座城市留下足迹。

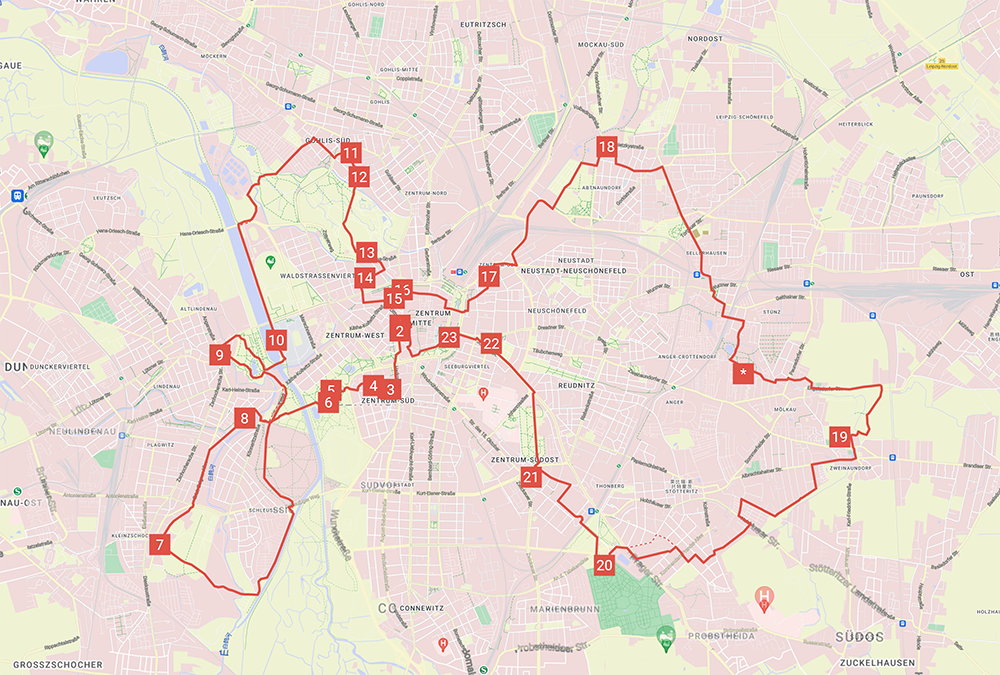

▼ 莱比锡音符之路(来源:notenspur-leipzig官网)

▼ 莱比锡音符之路用音乐符号连接(来源:Wikipedia)

与波士顿红线最大的不同,是莱比锡音符之路不只有1条路线,而是细化出4条:

▼ 40公里长的音符骑行之路

莱比锡音符之弧:是一条拥有音乐元素,主打步行体验的线路,全长5km,位于城市中心的西部,串起了沿途众多的城市公园,展现城市生活环境。

▼ 莱比锡音符之路沿线的音乐主题活动(来源:Wikipedia)

如果没有标的物和历史故事,城市漫步该怎么做?

04

City walk模式三:「小而密」

在前两者都不具备的情况下,就要依靠密度取胜。

▼ 亮马河高密度的休闲空间

但这种条件可遇而不可求,对大部分资质平平的区域来说,可谓是望尘莫及。这里就需要区域 「创造条件」,塑造区域漫步调性。

1. 东京代官山的城市漫步心得

东京的代官山曾是东京住宅区典范,进入1980年代,代官山建筑群、基础设施严重老化,加上居民人口结构老化,致使区域开始衰败。2000年初,在都市再生的发展背景下,代官山地区提出建设「生活文化据点」的计划。

▍从路网到建筑,小而密

作为老旧居住区,因地块权属复杂形成了「窄街区密路网」的结构,这反而成为再开发优势。并且,通过进一步增加步行网络密度,以及见缝插针式的建筑更新,形成小体量、多场景的步行环境,增加区域的吸引力。

▼ 代官山的窄街区密路网结构

▼ 适合漫步的街区商业

比如,只有851平方米的猿乐町Sarugaku商业街区,通过6栋建筑的空间连接与层次组合,营造出「山谷」意向购物空间,包含服饰、餐饮、杂货、花店等业态,满足年轻人的不同需求。

▼ 猿乐町Sarugaku

▍从道路到公园,小而美

代官山出台环境提升的专项规划,选取10条主要道路进行绿色改造,增加自然漫步体验。如旧山手大道两侧是代官山主要的散步道,升级后绿化隔离带一直连通到车站,营造安全步行空间,道路两侧的住宅、商业建筑融入景观设计,提升社区的舒适度。

▼ 绿色步行环境的提升

代官山也抓住一切改造机会,打造绿色公共空间。

▼ 公园、商业为一体的线性公园

代官山不仅成为区域再开发的典范,更成为人们城市漫步的目的地。

2. 伦敦西区的文化漫步

小而密可以是尺度上的,更可以是文化体验上的。

▼ 伦敦西区俯瞰

▍提升步行化体验密度

首先,针对建筑间的小街推行「彻底步行化」改造。改造后的街道成为商业、公共活动空间,留住街巷里的「烟火气」。其次,通过压缩车行道宽度,加宽步行道,以及增设街边「小集市」等功能空间,实现步行友好。

▼ 街道上的集市

以西区七面钟区域为例:它是以七晷柱为中心,向外辐射的七个街道组成的街区。改造后部分道路改为步行或单向行驶,而街区内部则完全步行化,100多家品牌店,50多家餐厅散布其中。步行空间成为活动空间,从时装节到美食节,吃喝玩乐一网打尽。

▼ 七面钟区域步行化改造

步行网络中,对莱斯特广场、皮卡迪利圆环、考文特花园等节点的空间与功能一并进行了更新。他们成为步行的休憩空间、交流空间、体验空间,大大增加了区域漫步的魅力与体验,从而达到延长游客逗留时间的目的。

▼ 皮卡迪利圆环成为了伦敦的「时代广场」

▍提升文化体验密度

西区将区域内的公共空间,向艺术家们开放,将整个漫步区转化为文化展示区。如莱斯特广场鼓励艺术家在公共空间举办表演等措施,创造出1000多个工作岗位,是区域文化娱乐枢纽。

▼ 公共空间成为艺术家的活动场

为了改善区域的治安环境,西区进行多年的酒吧、夜场治理行动,使它们的数量骤降。据夜间行业协会(NTIA)统计,2007—2017年间伦敦夜总会数量下降50%,其中多数位于西区。但是这些旧夜经济的衰退,必须要有「新夜经济」的崛起,才能保障区域发展可持续。

▼ 西区高密度的剧院

夜间治安的改善,大大延长剧场夜间演出的时间和频次,戏剧与区域内的步行网络、商业配套形成联动,催化出白天「逛街」、晚上「看剧」的戏剧漫步游。

▼ 西区剧场的夜间演出

总结来说,City walk是一种旅游方式,虽然自身很难成为「大产业」,但对于城市来说,它将开启城市的微度假阶段,将会成为促进内需的有力抓手。

本文由华高莱斯团队创作

总策划:李忠

撰文:1/6图片工作室

点击查看城市设计往期文章

特色街区:经典的城市街区设计

百年街道争权,人类什么时候才能战胜汽车?

上海新城街道精明设计引导策略研究

完整街道︱2022年全球最成功的七大街道改造

街道风貌形成的制度因素

* * *

欢迎关注我们的原创内容号 “什么是城市” Whatscity

热爱设计 专心阅读

期待与你相遇

投稿 · 咨询 · 合作或者

加入社群请扫码

入群暗号 “你所在的城市名称”+城市聚落

了解更多城市设计的报道资料,请在后台回复“搜索”,调取城市设计号内搜索页面。了解城市设计提供的设计企业合作服务,点击 “设计企业服务”,点击文末链接联系我们

城市设计,以专业的立场,前沿的视角,洞察社会文化的建筑现象;用及时的评论,深度的解析,搜罗来自各个领域的设计原料。致力于成为泛行业的城市文化与设计知识杂志。后台回复关键词“媒体合作”联系我们。

原文始发于微信公众号(城市设计):City walk火了,这3种城市漫步模式了解一下

规划问道

规划问道