清水江中下游窨子屋及其形成机制初探

1 引言

窨子屋是一种以四周高耸封闭的封火墙和小天井为主要特征的合院式民居,其分布以沅江中上游、清水江流域为中心,范围包括湘西南、黔东南地区。柳肃认为窨子屋的平面结构与一般的南方天井院相近,李晓峰认为窨子屋既有徽派建筑特色又适应沅湘本地气候特点;与“南方汉地说”不同的是,湖南省文物考古研究所通过对湖南多地民居考察,提出窨子屋来源“本地说”,认为湘西南农村地区窨子屋具有本土原生性。余翰武从整体的宏观视角,指出窨子屋分布于沅江中下游,产生于不同民族文化在这一较为封闭的自然环境中的接触、冲突、交融。刘爽进一步提出窨子屋广泛分布于沅江及其支流清水江、潕水等流域,“属于汉文化圈与侗族文化圈的交织过渡区域,分布方式较大地受到水道贸易的影响”。通过对洪江窨子屋的研究,卢健松指出窨子屋平面形制具有“自适应”性,随着所在区域外部条件不同,窨子屋在湘西不同地区形制变化多样。目前对窨子屋的研究更多聚焦于湘西南的沅江流域。作为沅江上游的清水江,明清以来即是民族间文化交流和贸易往来的重要线路,对该流域窨子屋的研究,有助于深入探析这一民居建筑的形制特征和成因。

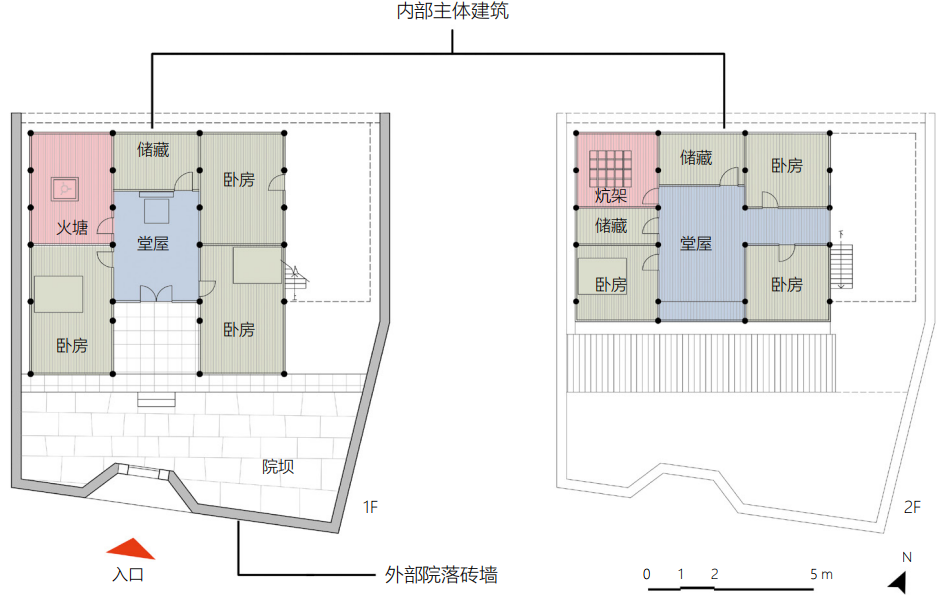

图1 典型平面图 1

图2 典型平面图 2

3a. 内部视角

3b. 外部视角

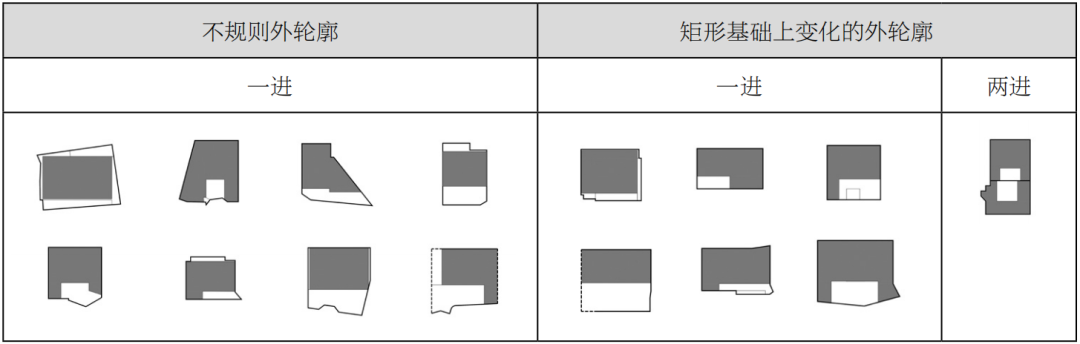

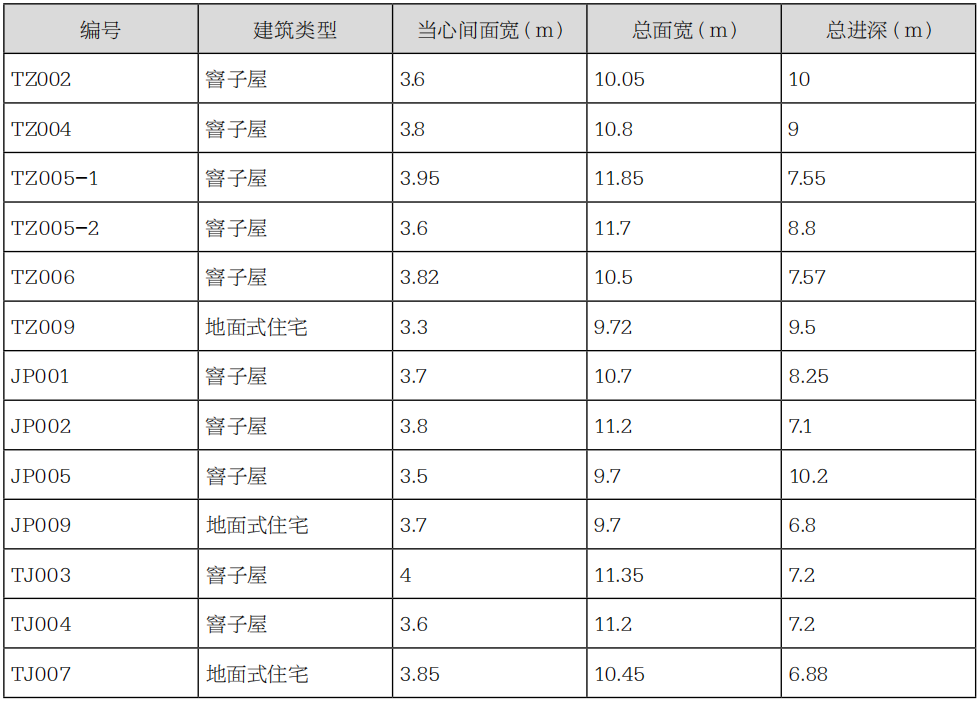

表1 窨子屋院落围墙轮廓图

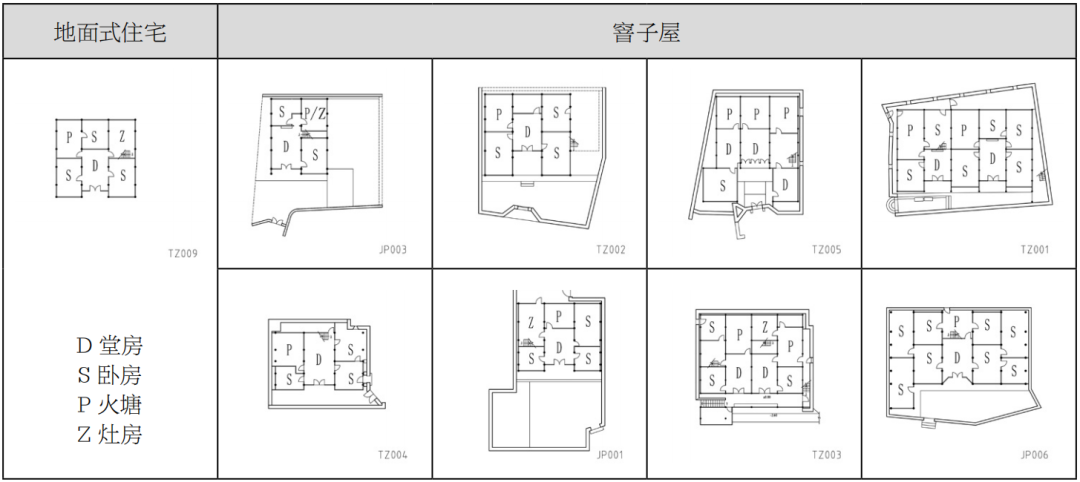

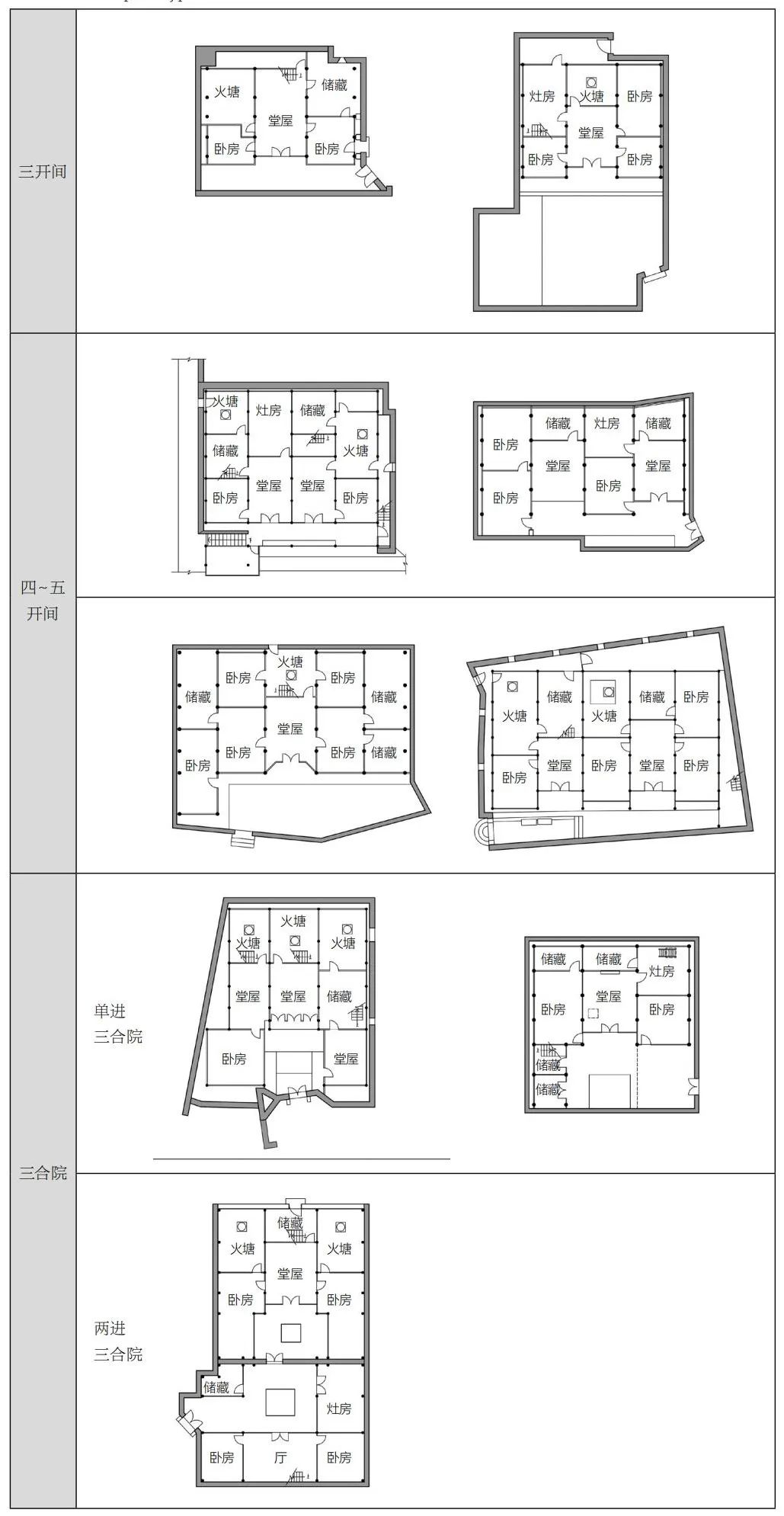

表2 窨子屋与地面式住宅平面布局对比

与其他地面式住宅不同的是,一些窨子屋在一侧或两侧的端部开间向前突出或加建,形成一间或两间小房,多用作储藏、厨房,形成类似三合院的格局。也有的窨子屋因为功能的进一步分化,形成内外两进院落。(表 4)

表4 窨子屋平面类型表

2.2 结构特征

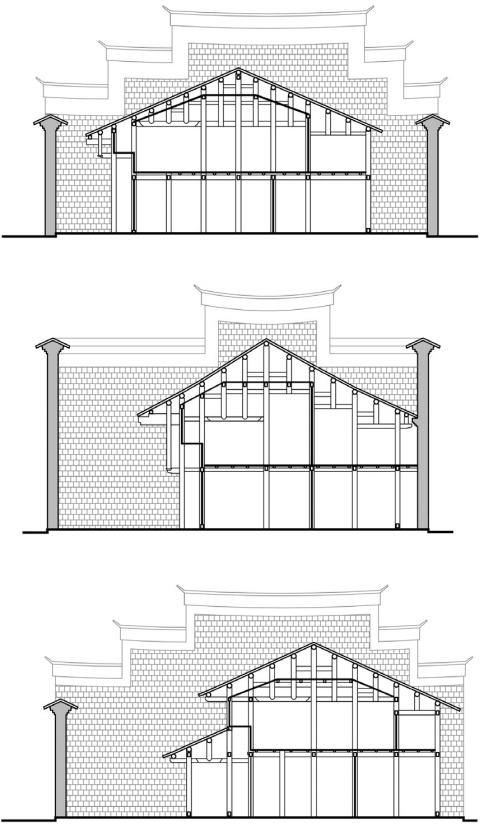

窨子屋主体建筑的木框架结构与砖砌院墙互相脱离,各自独立。外部高墙环砌,墙体高于屋脊,或两山做封火墙而院墙稍低。(图 5)环砌高耸砖墙与四川南部、贵州北部的“封火桶子”形态相似,与洪江窨子屋相比体量稍显低矮。

图5 窨子屋结构示意图

图6 窨子屋典型剖面图

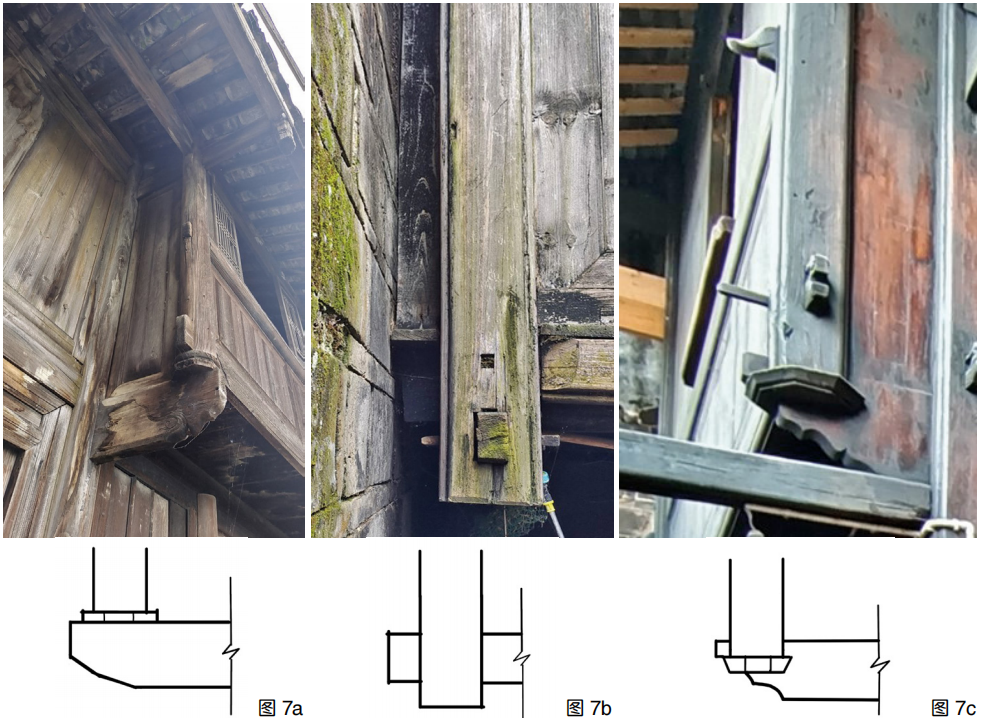

在吊柱与千斤枋交接的做法中,有垂直搭接式、穿插式和混合式三种交接形式。垂直搭接式是在千斤枋上置一块木垫块,通过木垫块承托吊柱底部。木垫块可切割成方形、八边形等,上大下小,类似徽州民居中童柱下方的平盘斗(图 7a)。穿插式为吊柱与千斤枋通过榫卯连接,吊柱下方开榫口(图 7b)。混合式兼顾了前两种形式的构造逻辑,是千斤枋与吊柱间既有垂直搭接又有水平穿插的形式,做法为千斤枋枋头上部开榫口,与吊柱下端通过榫卯搭接(图 7c)。有的窨子屋并不设吊柱,而采用千斤枋插入檐柱中,仅在前檐柱外部留有枋头。千斤枋枋头是装饰的重点,常见雕刻成兽嘴、兽头的形式,往往是全屋木雕最精美的部分。(图 8)

图7 吊柱的三种形式

图8 千斤枋枋头雕刻

2.3 构造与装饰

窨子屋主体建筑的穿斗结构属于干栏木构体系,而院墙的砖石结构则属于合院民居体系。由于主体建筑和院墙的营造各成一体,营造体系的碰撞带来特殊的构造做法,如主体建筑与院墙的“脱离”造成了建筑边角处出现异形空间的情况。(图 9)此外,由于主体建筑的主要空间拥有独立的木板墙,在围合的木板墙较为完整如火塘间、卧房等起居空间中,在墙体洞口处会出现双层门、双层窗的做法。(图 10)

图9 边角处的异形空间

图10a. 双层窗 10b. 双层门

同时,由于主体建筑与院墙相互独立,往往出现两者之间关系不确定、灵活搭建的构造做法。如在储藏、灶房等非起居的空间中,则会出现墙体借用的情况。即不再设木板墙,而是以外围院落的砖墙直接作为屋墙。一些建筑增加后檐拖尾,将后檐椽直接搭在后面的院墙上,使屋后的院坝空间成为室内空间,扩展了室内空间范围。(图 11)

图11 院墙借用为屋墙

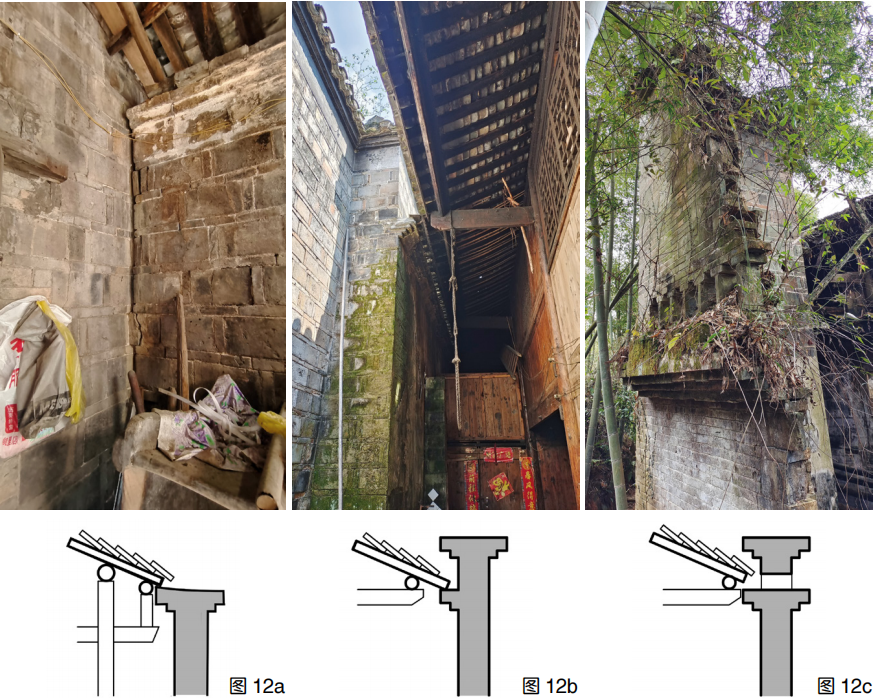

檐口与院墙不同的交接关系形成不同的排水方式。由于院墙高于屋檐,当屋檐与院墙搭接,可在山墙上开凿成排洞口,洞内设置仰瓦,雨水顺瓦片向墙外流出。也有在院墙上以砖出挑放置建筑檐口,雨水顺墙向内流入院中的形式。当屋檐高于院墙时,檐口一般置于院墙之上,墙垛上找坡,雨水向外顺墙流下。除第一种方式中院墙墙体上出现了为适应排水的构造之外,后两种方式的屋檐与院墙墙体交接简单,墙体与屋檐构造协调性不强,这大约是由于院墙晚于主体建筑建造形成的。(图 12)

图12 主体建筑檐口与院墙不同的搭接和排水形式

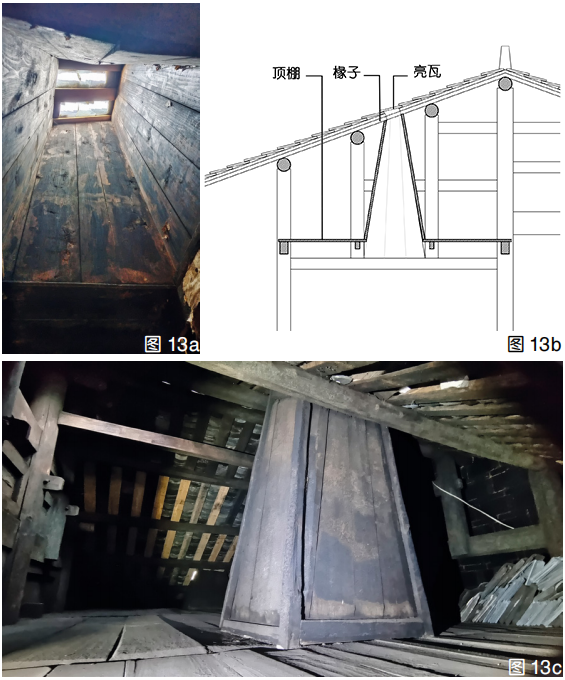

由于外部墙体封闭,在进深较大的二层卧房采光较差。为改善这种情况,有的窨子屋设立了采光天斗,又称亮斗,由屋顶向室内采光,这种做法与湖南沅江、潕水地区窨子屋的做法相似。采光天斗由木板拼合组成,下部与木顶棚固定,上部钉在檩条上,采光天斗上端采用亮瓦透光。(图 13)

图13 采光天斗

此外,窨子屋内部也有一些独特的装饰构造做法。如堂屋二层设置木板顶棚,将屋顶梁架遮蔽。为使顶部高敞,减弱压抑感,顶棚沿屋架方向形成中间高、两侧低的类覆盆形。其做法为,在千斤枋之上沿面宽方向铺设枕木,以中柱为中心,两侧二柱间的枕木位置较高,二柱向外侧的枕木较低,并在枕木上方铺设木板。有些窨子屋中木板顶棚的枕木与瓜柱对应,瓜柱间距“步距”即为枕木间距,体现了装饰与结构相适应的特点。(图 14a -图 14c)

图14 木结构与砖墙上的装饰做法

3 清水江窨子屋营建的影响因素

3.1 木材贸易与“当江”制

木材贸易的兴起改变了清水江中下游地区的社会结构,使原本封闭的“生苗”社会与外界连通,形成了木材贸易市场网络。杉木产自清水江流域的山区,向外界的运输依赖水道。由于清水江是王朝势力范围所达的边缘地区,为了对木材市场进行有效掌控,制定了一系列“江规”以规范木材市场、木材贸易和木材采运制度。其中“当江”制是最核心的木材采运制度之一,对清水江区域社会产生了深远的影响。

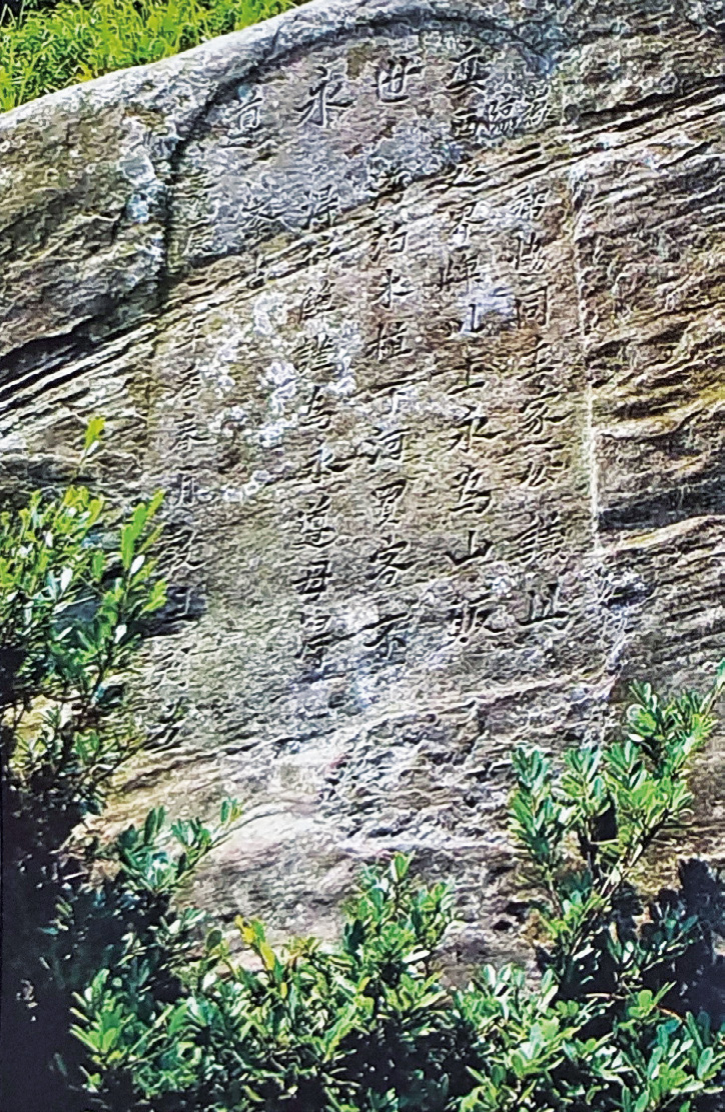

图15 设立江规的“奕世永遵”碑

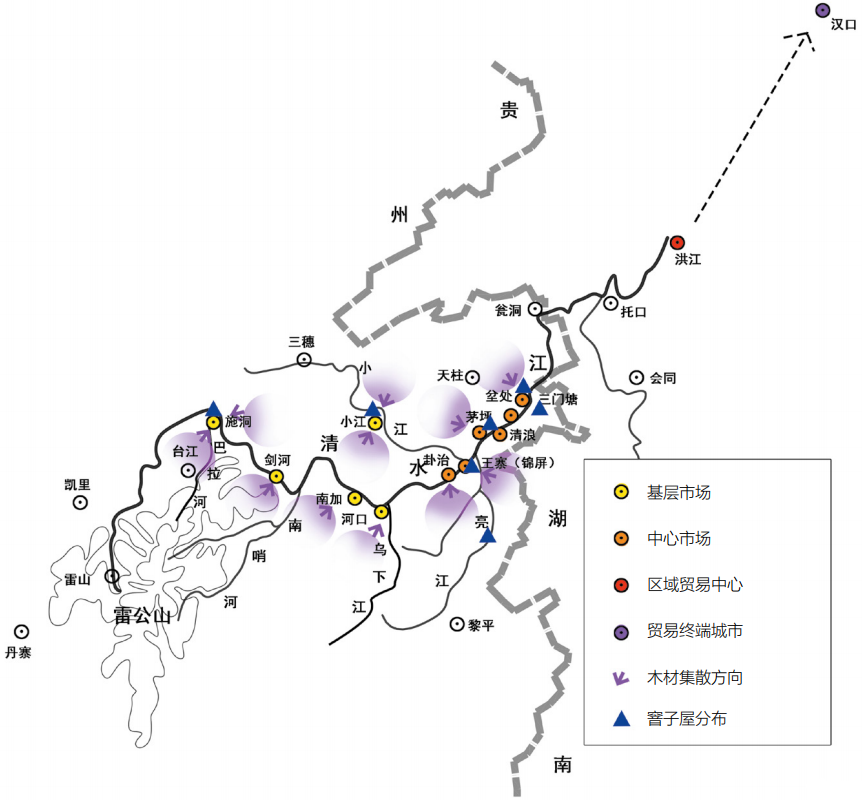

清水江地区原来的社会结构是以血缘和地缘为纽带的“家族 – 寨 – 款”单元结构,但伴随着清水江木材贸易的发展,沿江村寨逐步发展成木材市场,上、下游联系变得直接,社会结构由中心结构向以清水江为主干、以其支流为支撑的“链式”结构转变。由于所处地理位置的不同,在“当江”制的影响下,木材市场也分化为位于“当江”村寨的中心市场和位于清水江或其支流江畔作为木材集散地的基层市场。沿江的中心市场、基层市场与支流水系附近的木材产地村寨共同组成了清水江中下游木材贸易网络。(图 16)

图16 清水江中下游木材贸易网络图

窨子屋的空间地理分布与木材市场具有关联性,市场的等级也主导着窨子屋集聚数量的多少。在清末和民国初年,中心市场所在的集镇和村寨分布着大量的窨子屋,如王寨有 50 多座、茅坪上下两寨有 48 座、卦治有 30 多座。时至今日三门塘仍有 20 多座窨子屋。相比之下,其他村寨窨子屋的数量却相当稀少。

传统的清水江社会属于“有头目而无君长”的“生苗”地,村寨中以寨老为尊,村寨间以“款首”为首领,并无明显阶层划分。木材贸易发展后,从事木材贸易的家族凭借财富积累,成为商人阶层。新兴的商人阶层一方面为了扩大其家族的影响力而修建祠堂及公共设施,另一方面营建窨子屋来彰显身份或招徕客商歇脚以获取更多的收益。阶层的分化改变了基层社会结构,新兴的商人阶层逐渐掌握地方性事务的权力,为营建窨子屋提供了社会条件。

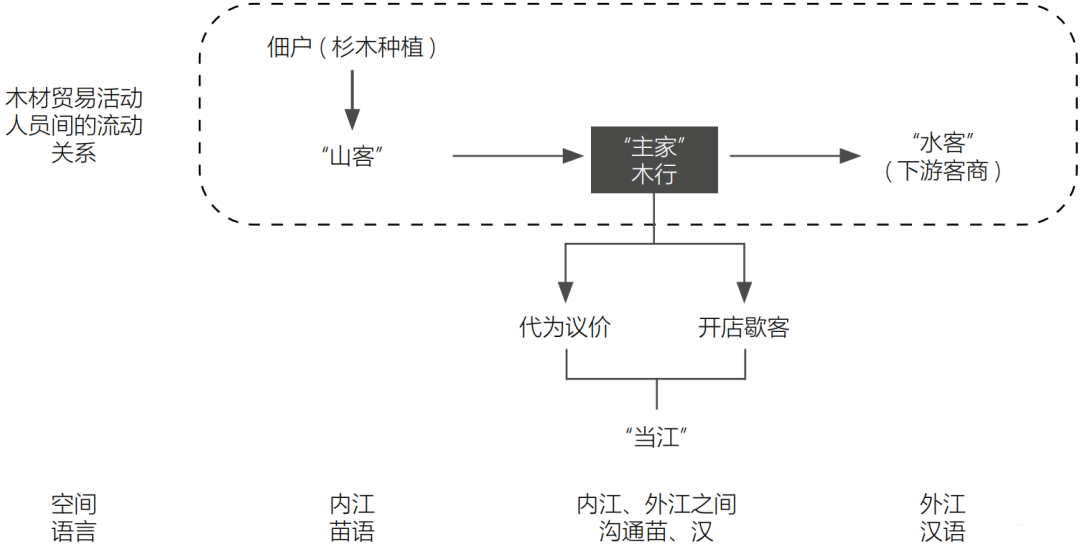

清水江流域本地从事木材贸易的商人分为“山客”和当江“主家”两类。“山客”(也称“山贩”)是来自清水江及其支流两岸山区拥有山林资源的木材商人,以本地人为主,下游前来购木的汉地客商则被称为“水客”。当江“主家”多分布于中心市场,即“当江”村寨,因上、下游木商歇于家中被称为“主家”。“主家”的构成较为复杂,既有本地人,也有在明或清早期迁居而来的移民(图 17)。由于“水客”进入清水江地区采木活动被限制在“当江”村寨范围内,且行业会馆和“主家”木行均可供住宿,因此少有住宅营建。由此可见,“山客”和当江“主家”是清水江窨子屋的营建主体。

图17 木材贸易活动人员间的流动关系

早期由于下游木商去采木时与村寨百姓语言不通,互相戒备,因此只能在河边扎棚食宿。后来沿江村寨的百姓逐渐放下戒备,将客商请至家中住宿,自己成为“主家”。此后,前来歇脚的客商增多,在茅坪等寨开起“歇店”,后来逐渐形成“当江”木行 。现存窨子屋既有当地人的住宅,也有供客商居住的木行,还有主客共居的宅院。

由于营建主体的差异,窨子屋与一般木构民宅相比,更加注重防御匪盗和阻止火患,因此院落必须建造围护墙体。由于墙体功能的分离,部分窨子屋存在着先立主屋,后砌院墙的情况,这也解释了其结构体系内外脱离和排水体系不完善的原因。

在清水江木材贸易中,木材上的斧印是木行的标记,既是木材归属的标识,也是窨子屋所属木行繁盛的标志。在“主家”修建的窨子屋中,能清晰看到这一木材贸易活动的印记。“主家”靠木行经营木材生意为生,以窨子屋作为上、下游客商的临时住所。“主家”木行代客采木时,会在木材上用斧记敲上斧印,便于下游客商收木时确认。下游客商歇脚于“主家”木行中,则在中柱和正梁上敲上斧印,作为交易的象征。以“当江”村寨之一的三门塘村为例,曾做木材贸易的刘青山家、王扬铎家等建造的多所窨子屋的中柱和正梁上都密密麻麻刻着不同木行的斧印,标志着家族经营木行的繁盛状况。(图 18)

图18 斧记与“正梁”上的斧印

前往清水江购木的木材商人主要来自徽州、江西、陕西、湖南等地,根据其来源不同,被称为“三帮”“五勷”。汉地木材商人组成的商帮对于清水江木材贸易市场规则的建立、贸易制度的形成、中心市场的建立等具有重要影响。木材贸易促进了汉文化的传播,为了获得地方官员支持,“山客”“主家”所属的苗、侗族群开始通过编纂族谱、修联宗谱的方式建构“正统”身份,从而将自身纳入汉文化体系之中。因此,有学者说,清水江区域社会被国家与地方社会赋予了宏观(汉文化认同)与微观(地方性)的双重话语表达。

汉文化认同也体现在窨子屋的典型细部做法中,如马头墙、院墙内部的“福”字、堂屋二层的仿梁装饰、砖墙入口转角避煞等。院墙做门楼及门楼上的“家声牌匾”,也是儒家文化的鲜明特征。清水江支流小江畔的瓮寨村有一座窨子屋虽仅余大门和四周不完整的院墙,但门楣上“耕读地”三字清晰可见(图 19)。据记载,房屋由因木材贸易发家的“山客”龙彦章修建,龙氏购买山场后,伐木放排,归来后修建窨子屋供子孙居住,置牌匾写上“耕读地”,代表着山中百姓对于汉文化“耕读传家、修身立德”的认同。

图19 清水江支流小江畔瓮寨村的一处窨子屋

明清以来西南少数民族聚落的发展变迁,离不开民族交流的大背景。清水江是民族迁徙和贸易往来的重要线路,大量木材资源,通过清水江进入沅江,直达江汉腹地。木材贸易不仅是物产和财富的流动,也带动了营建技艺和文化的传播。

清水江中下游民居中的窨子屋,其名称来自当地人的称谓,与湘西南窨子屋的外观风格接近,内部木构建筑却更多呈现出地方性,从平面格局到装饰风格,都呈现出不同民族、不同地区文化杂糅的特征。由于清水江中下游所连接的黔东南和湖南的民居建筑分属干栏木构和合院民居两种体系,其间的碰撞融合,使得清水江窨子屋的形制没有那么规则和稳定。但正因如此,清水江窨子屋成为特定时空的“切片”,展示了地方建筑背后的物质流动、营造发展和文化认同。

作者简介:

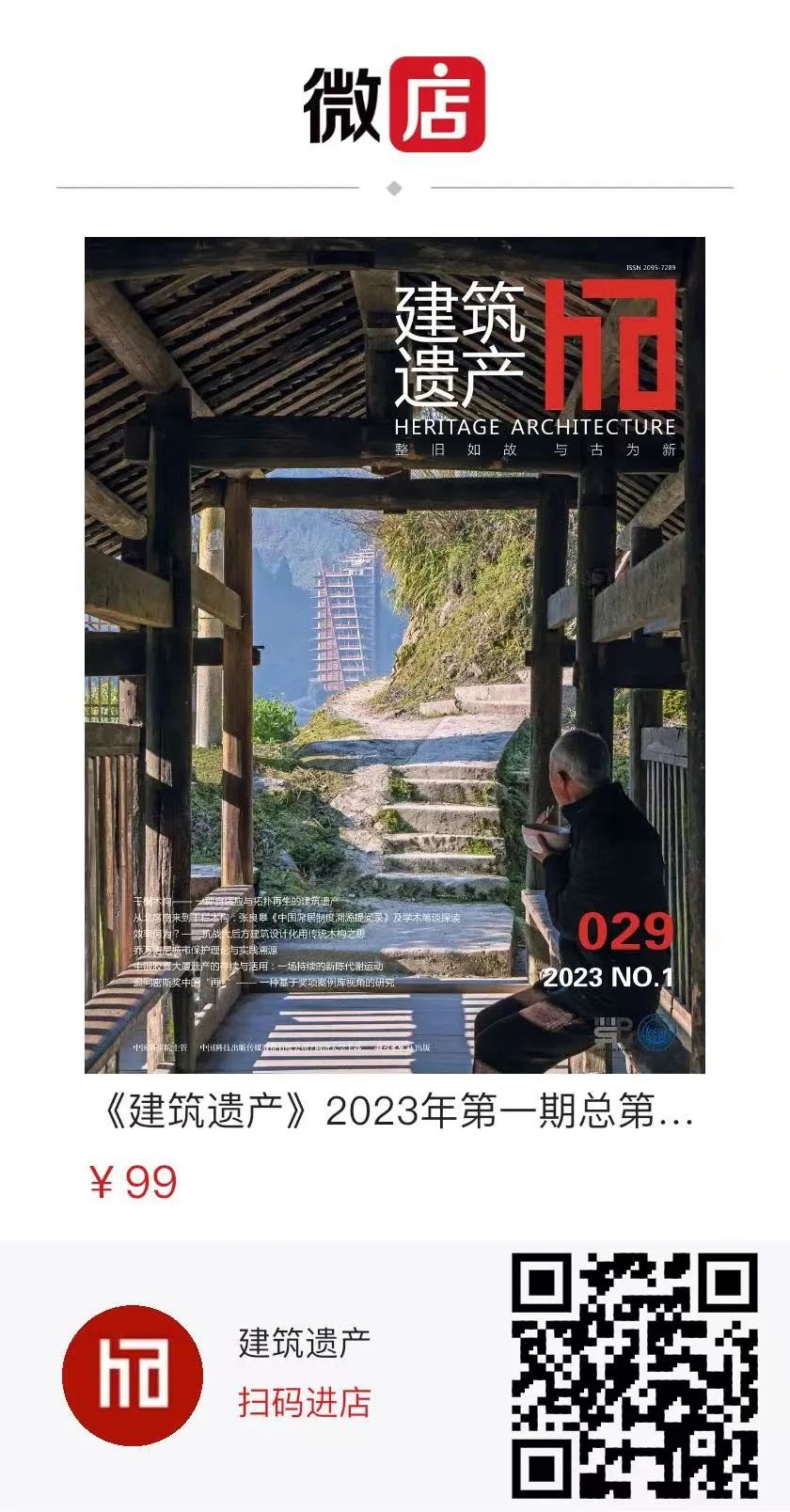

本文完整阅读见《建筑遗产》2023年第1期(总第29期),微信版略去文中图片来源、参考文献等信息,正式版本以原文为准。本文标准引文格式如下,欢迎参考引用:

展玥, 王红军, 焦梦婕. 清水江中下游窨子屋及其形成机制初探[J]. 建筑遗产, 2023(01): 37-47.

欢迎关注《建筑遗产》2023年第1期(总第29期)

本期客座主编:张彤

本期责任编辑:张晓春

※ 官方微店有售 ※

官方网站:

https://jianzhuyichan.tongji.edu.cn/

建筑遗产学刊(公众号)

微信平台:jzyc_ha(微信号)

建筑遗产学刊(bilibili主页)

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):展玥 王红军 焦梦婕 | 清水江中下游窨子屋及其形成机制初探

规划问道

规划问道