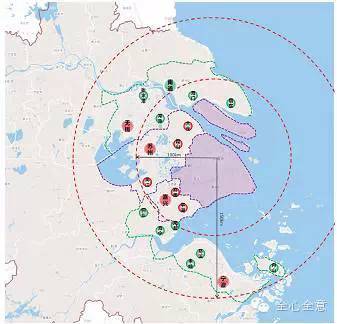

图:上海大都市区近期及远景空间范围示意图

课题研究从长三角区域城市群发展特征与趋势入手, 界定长三角区域构建世界级城市群的空间范畴除了传统 16 个核心城市外,还包括芜湖、马鞍山、宣城、铜陵、合肥、滁州、温州,即16+7=23 座城市构成了长三角世界级城市群,面积约 19.2 万平方公里,人口 1.39亿人。长三角区域目前的经济与产业特征主要表现为高投资、出口导向、居民消费对经济增长贡献偏低、产业结构趋同、梯次产业布局尚未形成等;人口与社会特征主要表现为流动人口多、本地老龄化、人才优势不明显、城乡差距大、城乡公共服务差异明显、住房市场风险加大等;并存在着资源匮乏、能源消耗量居高不下、环境污染愈发严重、生态环境压力巨大等资源与环境问题以及协调机制不健全、核心城市带动作用有限等区域协调问题。

进而,课题从城市群特征、经济产业特征、区域协同机制、环境保护和治理以及核心城市作用等多个角度对比了长三角区域城市群与世界级城市群的发展差距,指出长三角要打造世界级城市群,应加强城市群整体实力,发挥主导带动作用;建立分工完善的城市体系,完善基础设施网络建设, 引导城市群空间优化; 升级产业结构, 形成互补性高价值链产业层级;加强核心城市上海的对外经济联系和对内辐射能力,发挥双重扇面作用; 降低社会分化程度,建设多元化、包容性的社会;完善区域协同机制,增强区域协调的立法保障;建立区域生态与景观环境保护和治理的有效机制;提升核心城市上海的技术普及、环境可持续发展、商业氛围、生活成本等方面的竞争潜力,增加其作为世界级城市群核心城市的向心度。

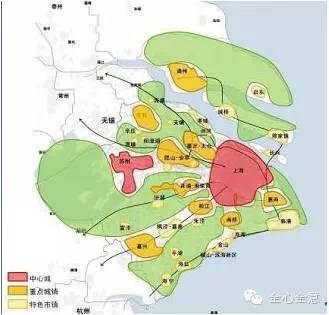

图:上海大都市区空间结构图

课题对长三角区域城市群提出了总体目标定位和发展思路的构想,即“以上海为核心的全球级城市群、全球先进的制造业基地与重要的服务中心、中国对外联系的国际门户地区”的目标定位;长三角区域城市群将协同发展,形成“网络化+发展级”的空间结构;构建基于高铁网络的长三角区域一日交通圈,形成交通高效衔接;构筑产业专业化城市,形成地方性的产业特色,促进产业分工协同;构筑区域生态网络系统,形成生态紧密互动;建设包容性的国际都市,形成社会广泛融合;通过分区政策引导,建立差异有序的空间引导体系。课题从区域发展视角提出长三角城市群政策分区,包括上海大都市区、沿长江协作区、沿杭州湾协作区、环太湖协作区等分区。其中上海都市区包括上海、苏州市区、太仓、昆山、嘉善、平湖、嘉兴市区,政策引导的原则为空间优化、城镇化质量提升、经济向创新与技术驱动转型;沿长江协作区包括上海、江苏沿江 6 市以及安徽的马鞍山、芜湖和铜陵,重点引导跨江通道的建设与协调,鼓励不同层级城市间的合作与开发,建立航运联运机制,引导地区走新型工业化道路,严格管控岸线资源利用;沿杭州湾协作区包括上海、嘉兴、杭州、绍兴、宁波、舟山,战略性政策引导包括建立杭州湾建设项目环评和生态环境监控制度,对沿湾地区重化工产业进一步治理和搬迁,形成海港联运机制等; 环太湖协作区包括无锡、 常州、宜兴、苏州、湖州,政策引导包括建立水环境综合治理和执法监管力度,建立太湖湿地生态系统等。

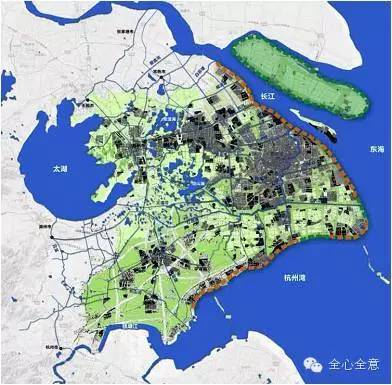

图:上海大都市区空间结构示意图

(资料来源:上海市城市规划设计研究院-上海总规实施评估报告)

通过借鉴世界级城市群中核心城市的作用, 课题研究了上海在长三角区域世界级城市群建设中的作用。目前在长三角区域层面,上海作为“核心城市”的地位毋庸置疑,但统筹能力有待加强;在国家层面上,上海的“经济中心”定位明确,但多方竞争压力较大;在国际层面上,上海“世界之窗“由来已久,但引领作用有待提升。未来上海应发挥对外调控与对接以及对内服务与引领的双重职能。通过航运中心和港口物流中心的打造集聚全球资源,通过先进制造业的发展和相应服务的完善对接国际市场,通过城市文化的打造与城市魅力的激发吸引国际人才。带动与联合应成为协调上海与长三角区域城镇关系的两条主线,首先推进 100 公里半径”小三角“的一体化发展进程,突破市域范围,构建上海大都市区,提升整体能级。课题在综合已有研究成果(高铁班次的上海经济影响范围、经济网络联系强度、人口密度、经济强度等)提出上海都市区近期范围(距离上海中心约 100km 半径内、单程交通时间为 1 小时、面积为 9000 平方公里左右的区域内,人口规模 2700万) ,向西、向南的环湖沿湾方案和远期的向南、向北的环湾跨海方案,并构建次区域的大都市区空间结构。

图:上海及周边地区总体建设情况分析

(资料来源:上海市城市规划设计研究院-上海总规实施评估报告)

本课题将上海与长三角城市群协同发展机制落脚于沿沪跨界地区。从典型案例(嘉定、宝山-太仓;安亭-花桥;环淀山湖地区;崇明-海永等)到协同特征,分析了跨界地区存在问题。上海与沿沪地区存在因行政区划带来的成本差异导致的经济发展巨大落差;各城市“接轨上海”的发展概念被演绎成为空间上的“沿沪拓展”,造成边界地区蔓延发展;交通支撑体系不够完善,道路有待有效衔接;生态保护缺乏区域共治机制,造成沿沪地区成为大气环境重灾区。 进而课题明确了区域协同发展理论的内涵,梳理了上海与长三角区域已有的协调机制,指出上海与长三角城市群(沿沪地区)的协同机制与实施策略,包括建立共赢的协调机制,建立 “上海大都市区协调机构—次区域 (环湖、环湾、北部区域)发展指挥部—地方政府 (市、区一级) ”三级协调机制;探讨跨行政边界空间一体化联动发展策略,明确以上海大都市区为空间载体,从各个独立的城市节点或城镇体系向一体化大都市区的结构转变;构建有效提高通勤效率的城市铁路、城市轨道、常规公交等完善、高效的公共交通体系;基础设施共享、生态环境共护等协同机制和策略。

文中内容仅代表上海同济城市规划设计研究院的观点

非首都功能疏解与京津冀协同发展

非首都功能疏解与京津冀协同发展