上海本轮编制总体规划面临着全球和区域发展环境的激烈变化。首先从全球层面看,当前经济全球化进入3.0时代,一方面全球经济联系进一步密切,另一方面以城市群为代表的区域化经济体正在成为各国参与全球竞争的主体,全球经济、人口也继续呈现出向包括长三角在内的六大城市群集聚的态势;其次从国家层面看,《国家新型城镇化规划》提出三大优化开发地区,长三角、京津冀、珠三角成为国家新时期实现四化协调发展和经济转型的主体空间。新一届中央政策提出了“两带一路”的重要战略,要求上海在新一轮国家战略中发挥龙头引领作用。这是国家赋予上海的历史使命,也是上海实现继续突破发展的新机遇,要求上海从国家和区域层面思考长远发展目标;第三从上海层面看,目前上海面临土地资源的瓶颈和人口总量控制的压力,同时产业经济面临转型升级的要求,生态环境危机进一步加剧,需要从区域层面探索共同解决问题的路径。

本次研究运用区域研究视角和方法,以上海和长三角地区联动发展为研究内容,重点探讨长三角的发展历程、发展态势和协调发展中面临的问题。重点解决三大核心问题:如何形成合理的城市职能分工体系,深化和发展城市间的分工与协作;如何优化城镇空间布局,实现区域内生产、生活和生态空间协调发展;如何摈弃原有传统的在封闭行政区内组织城市经济体系的模式,实现跨行政区组织、建设和管治。在借鉴国外主要城市群地区发展经验的基础上,提出上海与长三角联动发展的路径。研究共分为七个部分:

第一章,前言。分析研究背景与目的,提出研究范围为上海市、江苏省、浙江省、安徽省,包括1个直辖市和40个地级市,区域面积35万平方公里,占全国3.3%。同时提出研究特色与创新,以及本研究的内容与框架。

图 :长三角地区中心城市的变迁

第二章,历史视角下的长三角。首先,通过分析长三角历史上行政区划的变迁、文化地理的传承、中心城市对区域的影响,表明长三角在历史上即是一个联系紧密、具有自组织活力的区域。其次,通过研究近代以来上海与长三角城市之间的关系变化,发现每个特定时段长三角地区的发展都与上海息息相关,不同制度和政策组合推动了区域内城市的发展与合作。

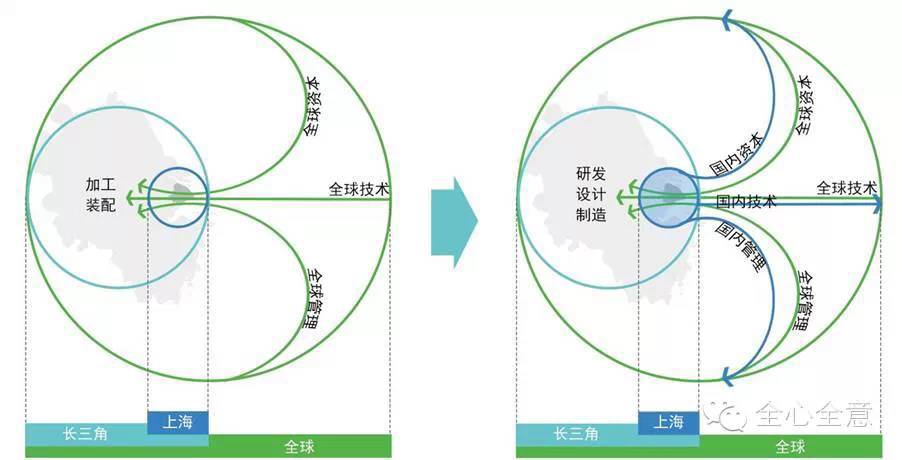

图:从全球化2.0到全球化3.0:上海及长三角职能的转变

第三章,全球化、区域化视角下的长三角。首先,分析了全球化的历程变化,从工业生产的全球化,到服务业全球化扩散,到进入新时期国际国内要素双向流动,要求上海从连接国内外两个“扇面”向促进资本、技术、服务双向流动提升。其次,从国家发展格局看,人口流动和产业价值链呈现出在500公里范围内组织的区域化特征。如长三角范围内70%的跨省外出人口在长三角区域内部流动,且这一比例逐步提高。产业组织也出现了“总部在上海、生产在安徽”双向迁移的规律。因此未来500公里范围区域将成为国家工业化和城镇化的主体单元,研究中心城市与区域之间的功能联系和组织至关重要。

图:长三角核心区空间和功能网络化趋势

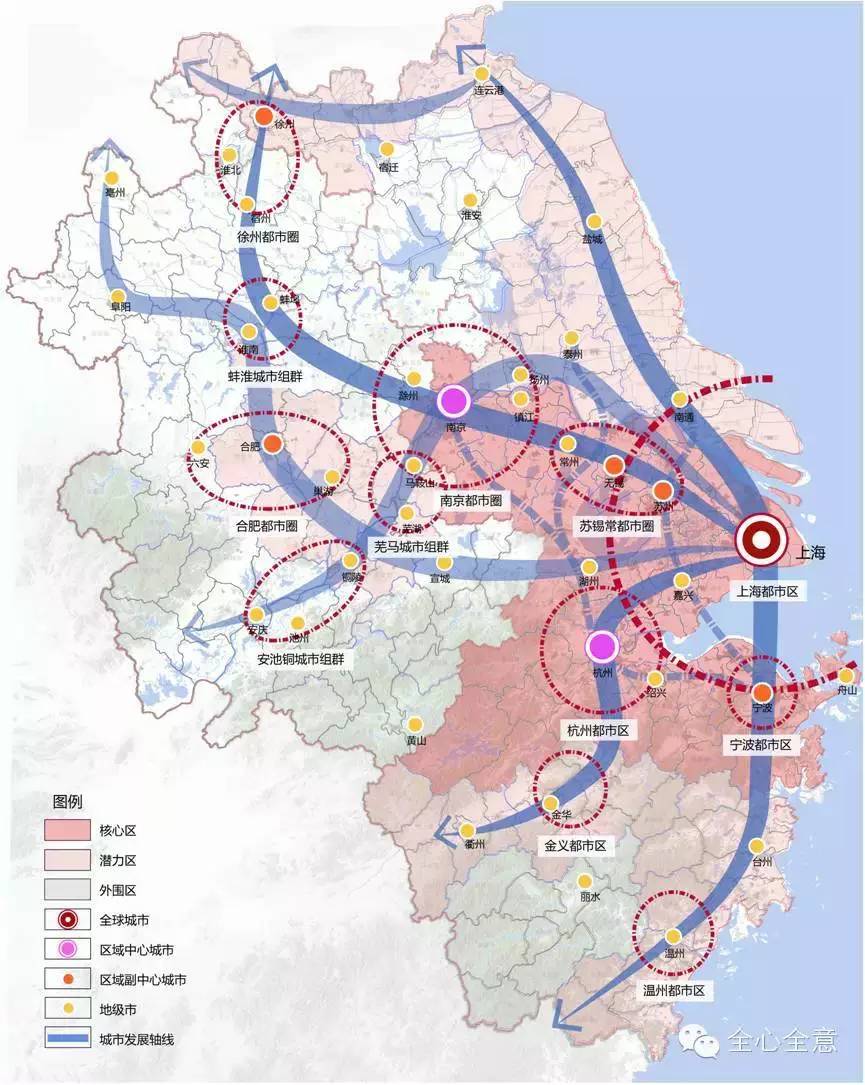

第四章,长三角发展阶段与趋势:分区化。研究分析了长三角内部不同地区和城市的发展阶段、发展特征和动力、经济联系以及人口结构等,发现长三角内部存在相当大的异质性。在尊重区域差异的客观前提下,研究采用核心-边缘模型对长三角进行分区划定,提出由核心区、潜力区、外围区构成的空间体系。首先研究选择了2010年人均GDP(大于4万元)、非农产业化率(大于90%)、城镇化率(大于50%)、净流入人口(大于0)、大专以上人才比重(大于5%)等五项指标,对长三角地区1个直辖市和40个地级市进行综合判定,五项指标均满足标准的城市确定为核心地区,这一地区是长三角地区经济发展和城镇化水平最高的地区,2010年该地区以长三角地区23%的土地,集聚了40%的人口和60%的经济总量;其次研究将在2015年按当前发展速度能够达到核心区标准的城市界定为潜力地区。研究发现,潜力地区与当前各省确定的发展廊道地区高度吻合,如江苏沿海地区、安徽沿江地区等。2010年该地区以长三角地区34%的土地,集聚了34%的人口和30%的经济总量;除核心地区和潜力地区以外的区域可以界定为外围地区,这一区域以要素输出为主,工业化和城镇化水平较低。长三角地区的外围地区主要包括苏北、皖北、皖西南、浙西南等地区,2010年该地区土地面积占长三角地区的43%,人口占26%,经济总量仅占10%。三大分区发展趋势呈现不同的特征,其中核心区发展趋势是后工业化与转型发展,空间呈现多中心、专业化和网络化的特点;潜力区属于增量驱动型的工业化和城镇化,空间上表现出沿发展走廊集聚;外围区的重点是资源要素的输出和“三农两化”协调发展,空间上仍然处于点状集聚阶段。

第五章,上海与长三角联动发展面临的问题。总结归纳了上海与长三角流动发展面临的四大核心问题:首先,人口仍在向核心区集中,上海中心城人口压力大;其次,上海对高端要素集聚不足,区域产业转型相对缓慢;再次,生态环境问题泛区域化,产业与城镇布局缺乏协调;最后,尽管以长三角城市经济协调会为代表的区域协调机制不断完善,但在流域治理等实施性的机制建设方面等方面仍较为薄弱。

第六章,国内外城市群联动发展案例研究。重点对全球五大城市群进行研究,发现经济和人口不断集聚是全球顶级城市群的共性发展规律。从区域协调来看,发达国家的城市群多形成圈层式、多中心的经济网络,同时着力构建区域复合快速交通走廊和区域生态安全格局,建立区域内部结构基金促进区域协调发展。

图:上海与长三角区域空间结构

第七章,上海与长三角区域协调五大联动策略。在分析了长三角地区发展阶段、特征、问题,以及研究国内外城市群联动发展经验的基础上,提出了上海与长三角联动发展的五大核心策略:

第一,构建以上海为核心的经济网络:上海与核心区共建创新网络、生产性服务业网络和国际旅游圈,重点突出服务业之间的协调发展;上海与潜力区以产业共建园等方式培育增长极,重点突出服务业与制造业的协调发展;上海与外围区通过建立“区域基金”和“环境基金”等方式专项领域对口扶持,重点加强劳动力、能源等要素的协调。

第二,构建多中心、网络化空间体系:以上海为核心,南京、杭州为区域中心城市,宁波、苏州、无锡、合肥为区域副中心城市,重点发展六条城镇和产业联系通道(包括京沪通道、沪昆通道、沿海通道、沿江通道、华东第二通道、陇海通道;以都市圈、大都市区等作为城镇化的主体形态,重点发展上海大都市区,南京都市圈、苏锡常都市圈、杭州都市区、宁波都市区、合肥都市圈、芜马城市组群等次区域。

第三,构建更加高效的对外交通网络:明确京沪、沪昆、沿江、沿海、内陆通道、华东第二通道六条区域交通走廊;建设以上海为核心的一小时通勤圈、两小时商务圈和五小时物流圈,分别加强上海与大都市区、核心区和潜力地区的客货运联系。

第四,构建更加安全的生态格局:贯通“四横三纵”区域生态廊道以及保护区域生态斑块;建立长三角环管局,对区域环境污染进行控制与协调,明确管理机构的法律地位和管理的职责范围;重点加强区域水环境生态循环治理,贯通长江以南的第二条东西向区域水系廊道南运河,强化区域水生态循环。通过区域生态环境的改善,进一步优化上海生态环境格局。

第五,提出更加平衡的人口政策:上海应加强人口的总量控制,优化人口结构,逐步引导人口向核心地区尤其是上海周边地区转移,引导外围地区城镇增量人口向潜力地区集聚,同时加强户籍、社保、土地等相关政策的制定,为上海人口规模控制和人口结构优化提供支撑。

文中内容仅代表中国城市规划设计研究院上海分院的观点

非首都功能疏解与京津冀协同发展

非首都功能疏解与京津冀协同发展