珠江三角洲地区社会经济发展快、城市化扩张迅速,不合理的土地开发加速了对自然生态系统的干扰,生态系统质量和生态系统服务功能问题突出,威胁区域生态安全。划定生态保护重要区域,实施严格监管,对改善区域生态环境质量,维护区域生态安全具有重要意义。

本专题由广东省环境科学研究院编制,以保护和提升区域生态系统服务功能为导向,划定生态保护重要区域,建立生态监管机制,保障区域生态安全。

专题主要内容包括:(1)珠三角存在的主要生态问题;(2)珠三角生态系统空间分布特征与变化;(3)珠三角关键生态系统服务功能重要性空间分布;(4)辨识珠三角生态保护重要区域;(5)制定生态保护重要区域管理措施。

专题初步成果的主要观点和结论摘录如下:

一、现状及发展趋势

1、珠三角自然生态系统占比例最大,珠三角生态系统的主要变化特征是城镇面积增加

森林生态系统面积约占珠三角总面积的50%(图1),主要分布在肇庆鼎湖山、惠州莲花山山脉、江门古兜山等。珠江三角洲湿地生态系统面积约为4500km2,除了河流水系发达外,有大量的鱼塘集中分布。近十年来,城镇生态系统增加成为了珠三角生态系统的主要变化特征。

图1:珠江三角洲生态系统分布图

2、建设用地扩张迅速

改革开发以来,珠三角城市扩张规模大、速度快,珠三角各市的城市边界不断向外扩展。2005-2010年,珠三角建设用地增长率近30%,建设用地增长量巨大。珠三角地区城市发展格局呈现显著网络化特征,环珠江口平原地区城市之间的建设用地连接紧密。随着城镇建设扩展,建设用地从“遍地开花”、零星分布的形式,转为成片连接。

3、生态用地减少,生态系统服务功能下降

珠三角区域植被分布不平衡,城市化与工业化的快速发展,导致林地、果园等生态用地被大量占用,自然生态系统服务功能下降。森林、灌丛、草地等用地的面积因建设用地扩张而下降。

4、城市开发活动频繁,人为土壤侵蚀严重

珠江三角洲在土壤保持方面存在先天不足,区域内土壤主要以红壤为主,砂多疏松,土层较薄,容易被侵蚀。另一方面,现有植被以人工林为主,树种单一,水土保持能力较低。伴随城市地区频繁的建设开发,包括新区开发、路桥建设、采石取土等,均引发山坡土体受破坏、地表裸露,加之水土保持工程措施不完善,容易发生水土流失。珠江三角洲人为侵蚀面积已大大超过自然侵蚀,部分城市由于人为因素造成的水土流失严重。

5、区域植被单一,动物生境质量低

珠三角地区人工植被比例过大,城市植被物种单一,生态系统的自我调节能力较差。在丘陵山地上种植大面积的速生人工林,如桉树,致使天然林的比重降低。人工植被代替天然植被后,植被群落结构不合理,优势种过于突出,物种多样性降低,最终导致区域自然生态体系破碎化严重。

珠三角动物多样性保护同样面临巨大的挑战。现有植被群落单一,动物生境质量低。平原腹地的生境被建设用地切割,呈破碎化,动物迁徙的通道减少。

6、建成区内缺乏“冷源”,城市热岛效应增强

珠三角地区城市化进程的加快、城市化水平的不断提高,城市热岛效应也越来越突出。珠三角各市建成区缺乏大型绿地,均为高温斑块,随着城市边界间的建设用地交错连接,城市间原本具有降温效应的生态用地消失,区域热岛效应增强。

二、面临机遇与挑战

党的十八届三中全会提出划定并严守生态红线,健全国土空间开发的体制机制。国家也提出了“逐步开展领导干部自然资源资产离任审计和推动生态环境损害责任终身追究制”,确定生态保护重要区域,并实施严格监管,可以为推动全省生态文明建设创新建立制度保障。

根据《广东省人民政府关于在全省范围内开展生态控制线划定工作的通知》(粤府函[2013]202号),省有关部门正在研究制定全省生态控制线划定。划定珠三角生态保护重要区域,对推动珠三角生态环境保护和生态空间管制可以发挥重要作用。

珠三角生态用地被蚕食。生态系统服务功能不断下降,城市增长边界难控制等问题严重影响了区域生态安全,如何构建区域的生态安全格局,并建立完善的生态监管机制,是当前亟需解决的问题。

三、发展战略

1、建立区域生态保护体系

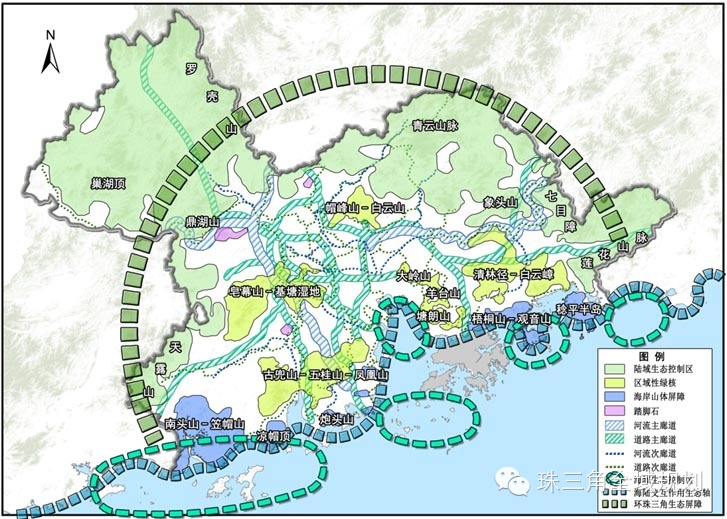

基于珠江三角洲区域内山、林、江、田、海等生态要素,构建“一屏、一带、两脉、三核、三区、网状廊道”的区域生态保护体系。

一屏——外围生态屏障,珠江三角洲外围西部、北部、东部的大型山脉、丘陵及森林生态系统组成,形成近环状山体屏障。

一带——南部生态海岸,珠江三角洲近海水域、三大湾区(环珠江口湾区、环大亚湾区、大广海湾区)、海岸山地屏障和近海岛屿为主体。

两脉——两江防护岸带,以东江、西江干流为主体,以及一定范围的河岸,串联沿江的丘陵、农田、防护绿带等。

三核——区域城市绿核,分别为广州白云山-帽峰山绿核、江门古兜山–黄杨山-中山五桂山绿核、深圳-东莞-惠州邻接地区的大岭山-塘朗山-清林径-白云嶂绿核。

三区——平原连片基塘,以三处为重要控制区,分别为佛山南部基塘农田区、东江下游与东莞水道附近的基塘农田区、位于磨刀门水道周边基塘农田区。

网状廊道——都市生态廊道,通过珠三角诸河水体及已建成的绿道与公路林带,串联各城市之间的山地、农田、郊野公园等绿色开敞空间,形成网络状生态廊道。

图2:珠三角生态安全格局示意图

2、划定生态保护重要区域,实施严格监管

划定珠三角重要生态保护区域,对水源涵养、生物多样性保护、水土保持和生态防护等关键生态系统服务功能的集中分布地区,实施严格监管,保证其主导生态系统服务功能不降低。

3、加强已有相关管制地区的生态监管

对于已经存在的生态严格控制区、饮用水源保护区、自然保护区、森林公园、风景名胜区、湿地公园、地质公园、基本农田保护区和世界自然与文化遗产等生态保护相关的管制地区,加强生态监管,充分发挥其生态环境保护的作用。

4、构建生态斑块、廊道和国家公园的生态安全格局

通过加强区域内重要的生态斑块建设,建立其相互连接的生态廊道,并在重要的生态保护区域建立国家公园或者生态保护区集群的方式,构建珠三角生态安全格局。

非首都功能疏解与京津冀协同发展

非首都功能疏解与京津冀协同发展