2016年6月21日上午,一个再寻常不过的上午,在中关村北一街,随着大铲车的几下挥舞,63岁的“共和国科学第一楼”中科院原子能楼被拆毁,据说将在原址建设一个新的科研大楼。偌大中关村,连“科学第一楼”都容不下,真让我们替“特楼”捏一把汗。这一对“难兄难弟”,一个是“科学第一楼”,一个是新中国科研大咖“居住第一楼”。虽然,此前有多位科学家奔走疾呼“铲下留房”,“科学第一楼”还是难逃被拆的命运,那么“特楼”又将何去何从?

科学院“永久地址”

时间回到1949年初冬,新中国成立伊始,在原中央研究院和北平研究院的基础上成立了中国科学院,成立后最紧迫的一项任务,就是要选择一个有足够发展空间的院址,当时叫做“永久地址”。时任北京市规划委员会负责人的梁思成提出,把科学院选址在位于北中轴线上的黄寺地区,在梁先生心中,只有最重要、最有文化价值的建筑才可以建在中轴线上,该选址方案立刻得到了时任北京市长彭真的批准,这也反应了新中国领导人对科学事业的重视。

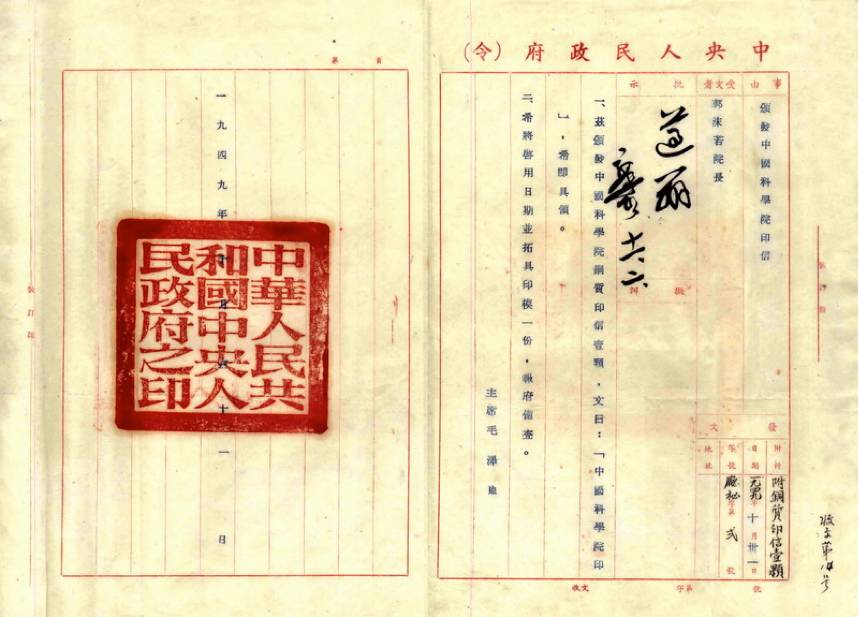

1949年10月11日

毛泽东主席向郭沫若颁发中国科学院印信

图片来源:网络

可惜,当时新中国家底薄,经过实地勘察和测算,发现在黄寺建新址需要的资金量太多,施工量太大,对于急迫要发展壮大的中国科学院来说,等不起。在“建设新中国要和时间赛跑”的形势下,几经调研,反复斟酌,最后选定了现在的中关村地区。

这里靠近北大、清华和正在建设的“八大院校”,可以充分利用现有的交通市政等基础设施条件。另外,在这个人才济济的地方,很容易形成一个科学中心,方便吸引人才和学术交流,使以后的科研工作迅速走上正轨。这个方案很快得到中央批准,北京市政府毫不吝啬地将大泥湾(黄庄)以北、成府以南的300公顷地一并划给了中国科学院。

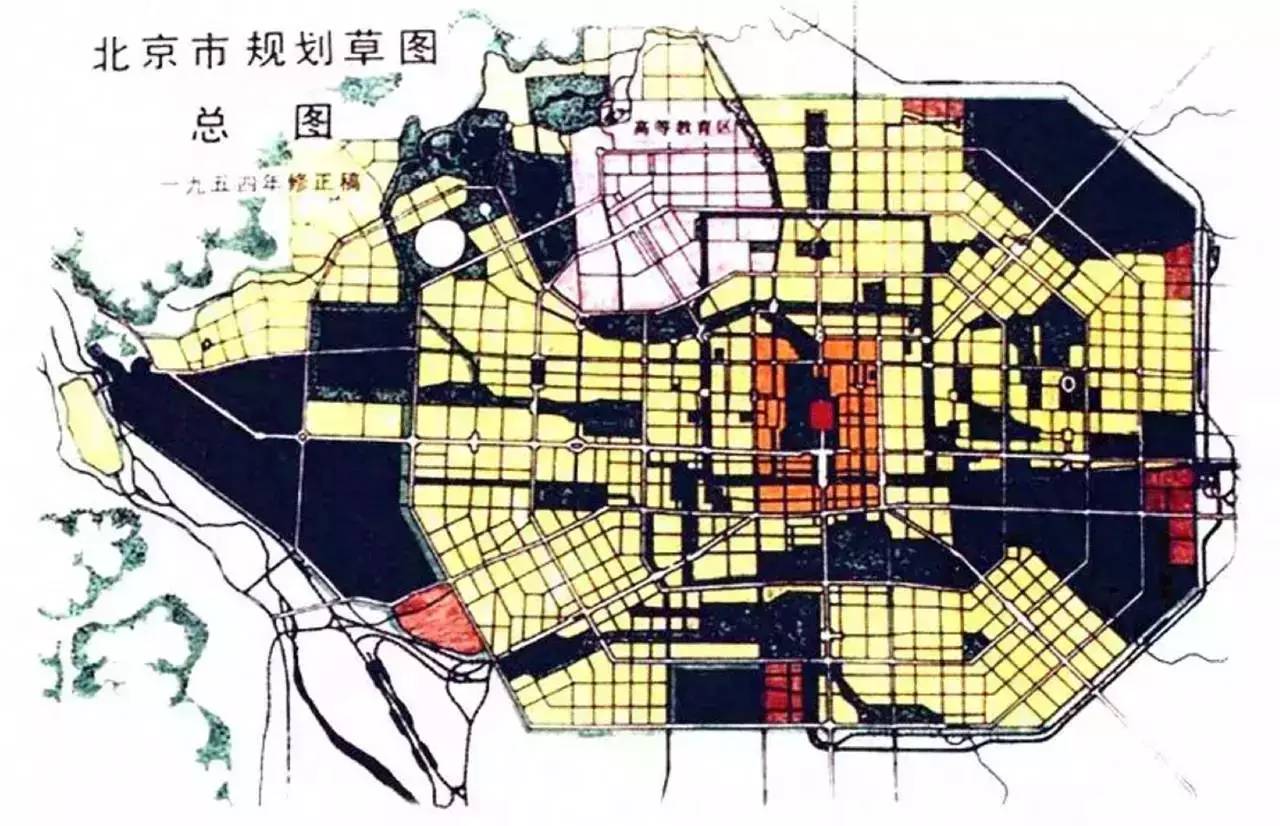

1953年北京市区规划总图

图片来源:北京总体规划

“科学第一楼”的建设

中科院选址中关村后,建起的第一座楼就是刚刚被拆除的原子能楼,当时叫近代物理研究所科研大楼,大楼于1953年竣工,1954年时任所长的钱三强率全所由原址东黄城根甲42号搬迁至此。以此为标志,这个当时被人们称为“科学城”,现在称为“中国硅谷”的中关村便开始崛起!

1958年近代物理研究所更名为原子能研究所,原子能楼由此得名。这里成为我国核科学技术的发祥地和国防核科研、核能开发研究和核基础科研的创新基地,“两弹一星”功勋奖章获得者钱三强、王淦昌、郭永怀等在这里创建功勋。

1973年为中国科学院高能物理研究所办公楼,后改为“微生物研究所北楼”,而那些老中关村人如今仍习惯称其为“原子能楼”。

原子能楼老照片

图片来源:《中关村科学城的兴起(1953-1966)》

“特楼”的建设

与此同时,为了解决科研人员的居住问题,建起了一批住宅楼,其中有三座三层的“特级楼”安排高级知识分子居住,就是我们所说的“特楼”。“特楼”的户型为三-四居室,面积大约100平方米以上,其中14号楼是最早建成的,13、15号楼如两翼般东西而立。

“特楼”总体布局示意图

14号楼的布局活像大学生宿舍的筒子楼,进门就是一条通道,卧室、厨房、厕所等房间对称地排列在通道两旁,客人来访的时候,常常不知道应该进哪个门。

14号楼户型布局示意图

14号楼现状外观照片

14号楼现状外观照片

但14号楼房间面积最大,也是三座特楼中唯一铺有木地板的楼。

14号楼现状内部照片

14号楼现状内部照片

13、15号楼为单元式,布局完全一样。

13号楼现状外观及内部照片

15号楼现状外观及内部照片

虽然厨房卫生间灰色的水泥墙上裸露着纵横交错的管道,但在“一穷二白”的年月里,仅仅那只浴缸就足以证明它们是高档住宅了,因为当时普通人家还把泡澡堂子当作享受。

在那个年代,每到夜晚,“特楼”前都有荷枪的解放军战士站岗,离三座“特楼”不远,还驻有一个装备精良的警卫战士班。可见三座“特楼”的分量有多重!

和“特楼”同期建设的住宅楼还有9号、22号楼等,和“特楼”共同形成了今天的科源社区。

科源社区50年代建筑位置示意图

9号楼现状外观照片

22号楼现状外观照片

“特楼”的配套设施

还记得上一篇“特楼”的故事(一)中提到的“中科院最美的玫瑰”李佩先生吗,她当时担任中科院管理中关村地区的机构“西郊办公室”副主任,她组织赵忠尧的夫人、赵九章的夫人、蔡邦华的夫人、童第周的夫人、邓叔群的夫人等院士夫人成立了“家属委员会”,这个全部由院士夫人组成的家属委员会可能是中国档次最高的家属委员会了。

科源社区的姨婶们

图片来源:《中关村科学城的兴起(1953-1966)》

在西郊办公室和家属委员会努力下,建起了幼儿园和中关村地区最早的小学校——保福寺小学,就是今天闻名京城的“中关村一小”。

那时,中关村没有医院,为解决缺医少药的问题,建起了一个医务室,请到了一位退休住在女婿家的沈大夫,这位女婿就是“两弹一星”元勋陈芳允院士。1960年,建立了中关村医院,中关村地区的医疗条件才有了很大改善。

中关村医院历史照片

图片来源: 华语医疗智库

科学家们对环境卫生和公益活动都很重视,那时,每周都有这样一个傍晚,平常“神龙见首不见尾”的大科学家们,全家出现在楼前,不是开PARTY,而是出来打扫卫生、美化环境。这些名声赫赫的大科学家们身着旧衣、或包着头、或带着口罩、或带着袖套,打扮得“土头土脑”的,来到楼前,或拿着扫帚、或挥着铁锹、或浇水、或撮土,忙的不亦乐乎。

经过两三年的努力,三座特楼周围的环境大为改观,13号楼前栽着一片桃林,每年春天就绽放出红色的桃花,14号楼前是一个花坛,花红叶绿,一片欣欣向荣的景象。

1957年,贝时璋在14号楼前花坛

图片来源:《中关村的回忆》

上世纪六七十年代和八九十年代的建设

到了上世纪六七十年代,科源社区建起了一批四层小楼,比如16号楼、18号楼等,户型多为二-三居室,面积为55-75平米,为中国科学院的研究生宿舍楼。

科源社区60-70年代建筑位置示意图

16号楼现状外观及内部照片

18号楼现状外观照片

这一时期还建设了一座礼堂,名字很有趣,叫“四不要”礼堂,现在叫中关村礼堂。

之所以叫“四不要”礼堂,是因为据说在盖的时候,不要砖头,不要钢筋,不要木头,不要水泥,全部用预制块构件盖成的。还有一种说法是不要柱子不要梁。

四不要礼堂规划平面图

图片来源:历史资料

到了上世纪八九十年代,建起了一批六层板式楼房,比如甲16号楼,一二三居室均有,面积约为50-80平米,多为自动化所职工住宅。

科源社区80-90年代建筑位置示意图

甲16号楼现状外观照片

今天的“特楼”及科源社区

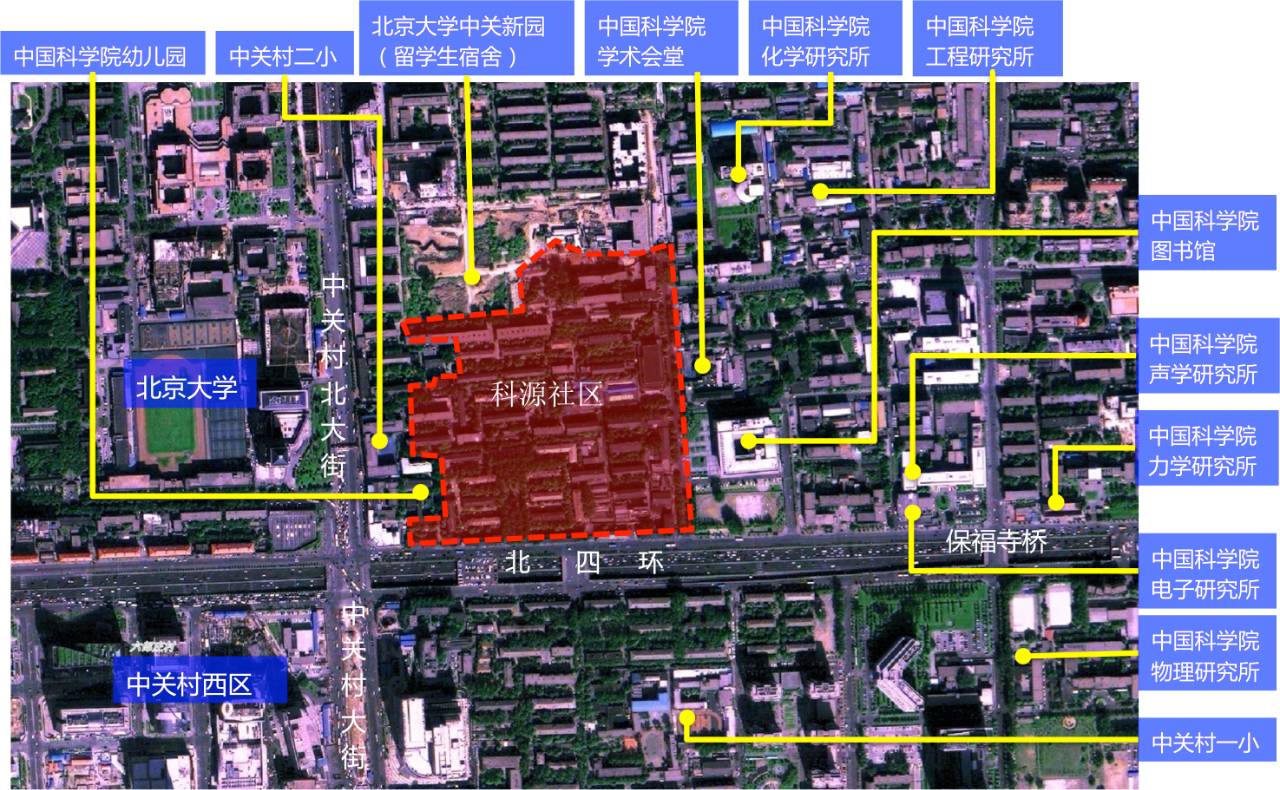

科源社区目前还没有大规模的改造,有建筑约60栋,通过查阅资料,其中建于五十年代的约18栋,建于六七十年代的约11栋,建于八九十年代的约5栋,另有二十余栋年代不详。由于是中关村二小学区房,小区均价已近10万元/平方米。

科源社区周边关系示意图

科源社区现状建筑年代分布示意图

科源社区三维示意图

科源社区东侧入口照片

科源社区14号楼前小广场

小区环境现状照片

目前,原住科学家越来越少,李佩先生仍然住在13号楼,而更多的是外来租住者,由于位于中关村核心区,又是学区房,12平米的单间租金叫价2200元/月。

原住民:李佩先生

外来租户居住情况(以16号楼为例)

小区租金

科源社区已被列入棚改范围

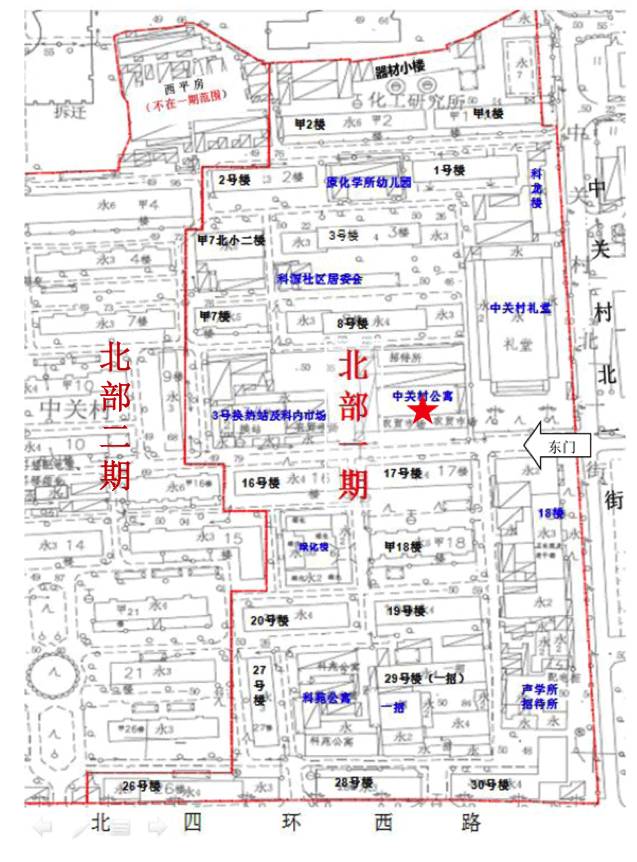

科源社区已被列入海淀区棚改范围,所属棚改项目为中关村东区改造项目。科源社区位于北部一期及二期改造范围内。

中关村东区改造项目分期示意图

图片来源:中关村东区改造资讯平台微博

这是中科院建院以来规模最大的整体改造提升工程,原为十年前危改项目,但由于各种原因一直没有顺利启动,实施主体为中国科学院行政管理局。

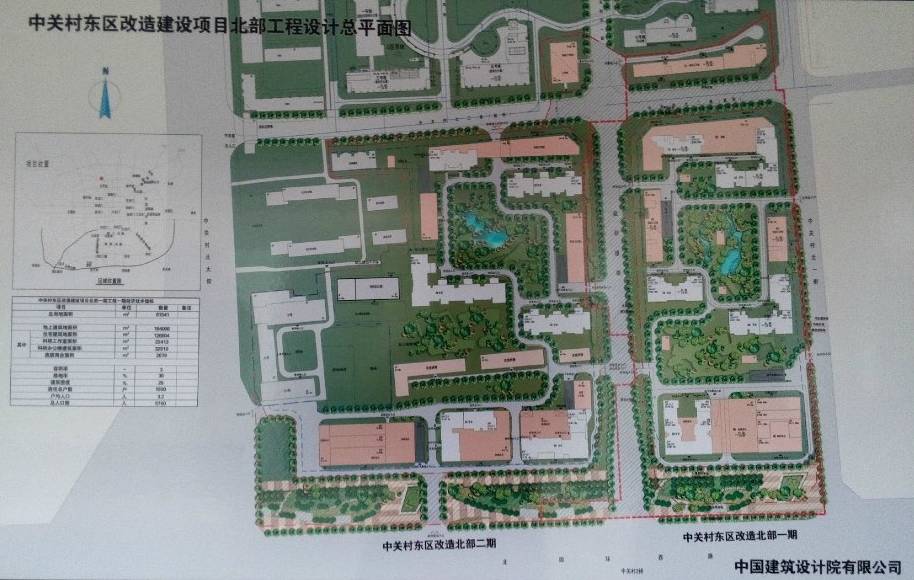

目前,已成立中关村东区改造建设工程指挥部,对新建小区规划指标及概念性规划方案进行公示,并对中关村东区改造项目北部一期、二期进行环境影响评价。2016年3月,中关村东区改造北部一期规划基本确定,完成北部一期居民入户调查,涉及约1800户。

中关村东区改造项目总平面图

中关村东区改造项目总平面图

图片来源:中关村东区改造资讯平台微博

中关村东区改造项目效果图

中关村东区改造项目效果图

图片来源:中关村东区改造资讯平台微博

从公示的方案总平面图及效果图来看,该方案实施后,科源社区将被改造为高度近100米,以居住为主的多功能地块。

可以看出,13号楼、14号楼虽得以保留,但却只能在其南侧高楼的阴影下“残喘”,而15号楼为配合城市道路的修建,将被拆除三分之二。

让该保的保下来,该留的留住

“原子能楼”也好,“特楼”也好,单单看建筑本身,可能并无特别之处,无非是五十年代的办公楼和居住楼,他们老旧的面貌与周边现代化的高楼大厦格格不入,他们较小的容积率与高启的地价格格不入,但是他们承载的历史文化价值却是无比珍贵的,他们所承载的是新中国第一代科学家们坚守、奉献的科学精神,在那个物质匮乏的年代,他们凭着对国家的挚爱、对科学信仰的追求,在这里建功立业,奠定了新中国的科学基石!

多么希望这些楼能留下来,让我们的孩子们看看科学家们居住工作的地方,在这里听听科学家们的故事,在心里种下科学的小种子。

2016年5月,市委十一届十次全会通过了《中共北京市委市政府关于全面深化改革提升城市规划建设管理水平的意见》,提出构建历史文化全面保护的格局,开展古文化遗址、传统村落、工业遗产及优秀近现代建筑等保护利用工作。

《北京市“十三五”时期历史文化名城保护发展规划》提出全面保护的思路,逐步扩大保护对象,启动城市特色区域文化价值梳理和城市更新研究,保护北京城市发展各时期的珍贵印记。

中关村,这个见证了新中国科学发展历程的特色区域,在全面保护的要求下,在减量发展的背景下,能不能以科学史迹群资源梳理与价值挖掘工作为基础,为中关村地区的更新改造方式提供一种新的思路?让该保的保下来,该留的留住。

关于“特楼”的去与留,您怎么看:

若还有其他建议与意见,欢迎给我们留言!!!

未注明出处的图纸及照片均为笔者拍摄及绘制。

参考资料:

《风干的记忆》—中关村“特楼”内的故事 边东子 著

《中关村回忆》蔡恒胜 柳怀祖 等著

《中关村科学城的兴起(1953-1966)》胡亚东 郑哲敏等/口述 杨小林/整理

小编: 一 默

主编:小楠姐

旧城吃喝玩乐地图图文均来自作者本人工作和生活中的长期积累(如使用他人照片均已注明),作者本人享有全部知识产权。未经本微信公众平台正式许可与授权,任何个人与组织只可原文转发,同时须注明“图文引自旧城吃喝玩乐地图(公众账号:Plan_n_play)”。文中观点仅供参考,期待与您交流看法!

文化城市

文化城市