习近平总书记在2014年的文艺座谈会上明确提出“不要搞奇奇怪怪的建筑”,引起设计行业内广泛讨论。谈到“奇奇怪怪的建筑”,“象形设计”无疑可以作为其典型代表。本篇小文就想从奇奇怪怪的“象形设计”说开去,来试着讨论下如何看待这一有存在争议的现象。

1.现象

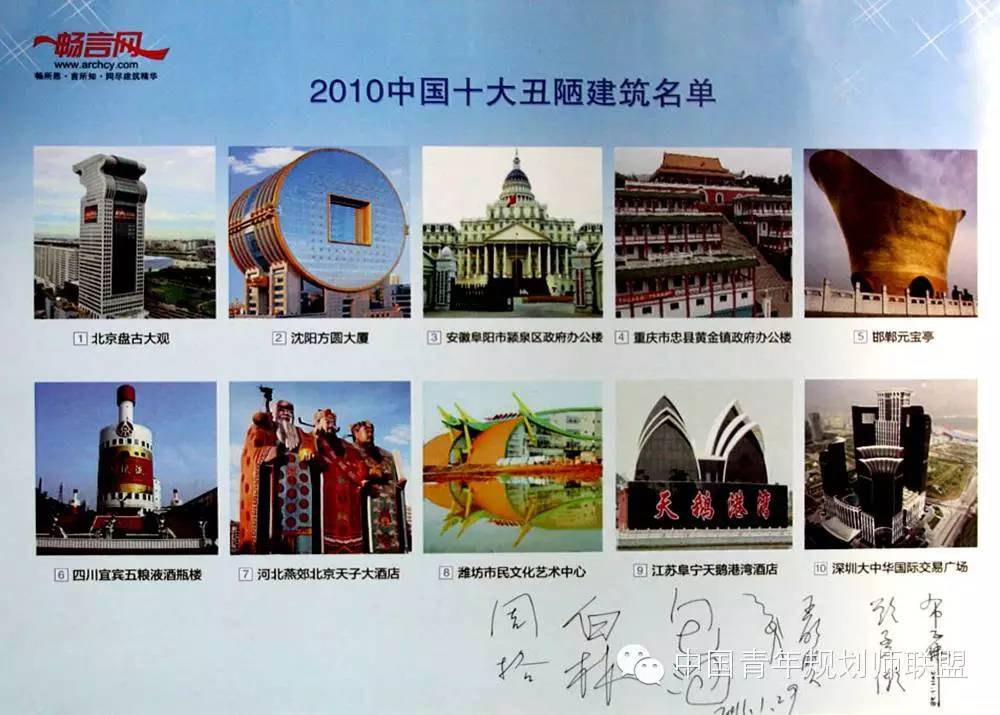

2010年,建筑畅言网联合文化界和建筑界的专家学者举办了第一届“中国十大丑陋建筑评选”活动,旨在揭露那些影响负面的丑陋建筑。之后连续举办,迄今已举办到第五届。可以看到,第一届这些五花八门的入选建筑,有一个共同特点,那就是方案均采用了象形设计的手法。

不妨再多欣赏几个国内遍地开花的其他象形设计(前方多图预警!):

酒瓶——五粮液集团

铜鼓——贵州和广西的博物馆

素描立方体——广西美术馆和银川贺兰山房

党徽——淮北市委党校

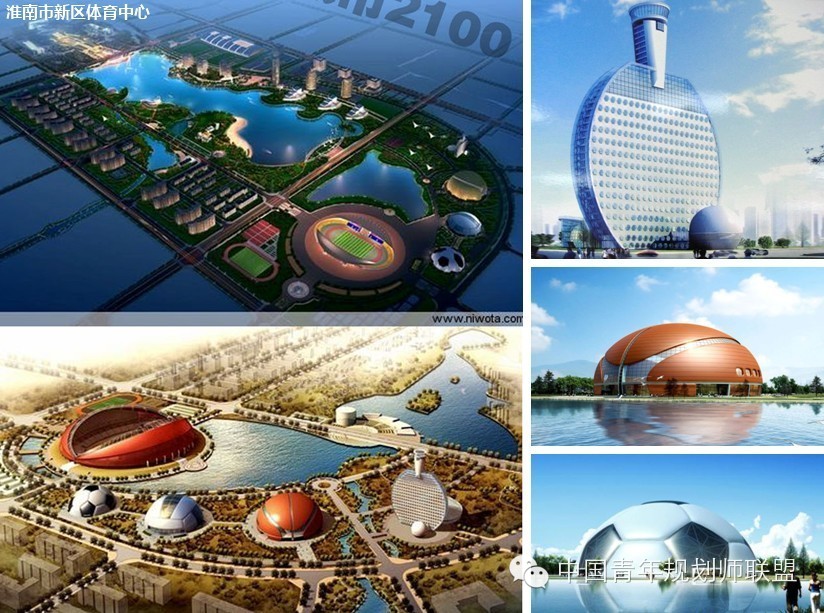

五大球——淮南市新区体育中心

红苹果树——三亚美丽之冠酒店

山寨白宫、山寨天安门

福禄寿——最著名的天子大酒店

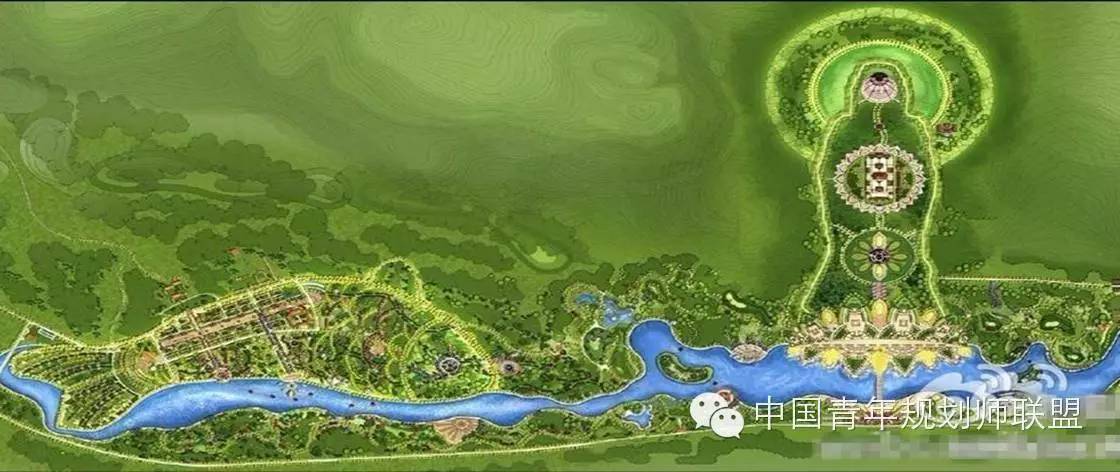

象形的规划设计也并不少见,对于规划平面的形式,人们乐于“找个说法”,比如下述两个案例。

水上莲花——广东揭阳楼广场

观音鲤鱼——某地规划案例

一个巴掌拍不响,象形设计之所以大行其道,是因为“好这口”的人实在太多。甲方乙方都有不少热爱象形设计的代表人物。甲方往往是财大气粗的土豪,比如万达集团。其文化帝国之路越走越宽,全国各地的万达文化中心在建筑文化上偏执的热爱象形,误以为将体现当地特色的物品直接建成建筑就是体现地方文化特色。

乙方往往是具有“服务”精神对甲方言听计从的不入流设计师,但也有偏爱于此的“大师”级人物,比如台湾建筑大师李祖原。

龙头——北京的盘古大观

铜钱——沈阳方圆大厦

手——西安法门寺的舍利塔

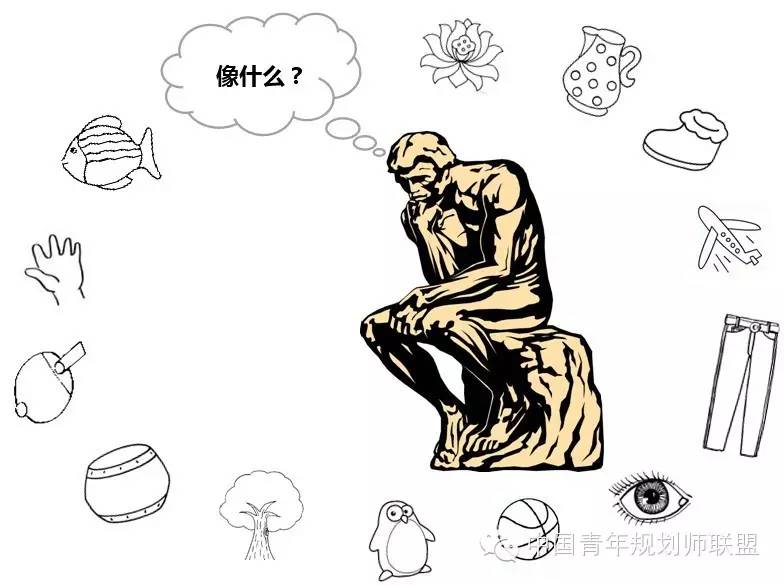

纵观上述象形设计案例,其共同特点是:以“像什么”作为建筑或规划设计的唯一出发点,完全无视功能、结构、城市肌理的基本要求。 对于如此“形式主义”至上的象形设计,我们只能以这样的表情来面对。

对于如此“形式主义”至上的象形设计,我们只能以这样的表情来面对。

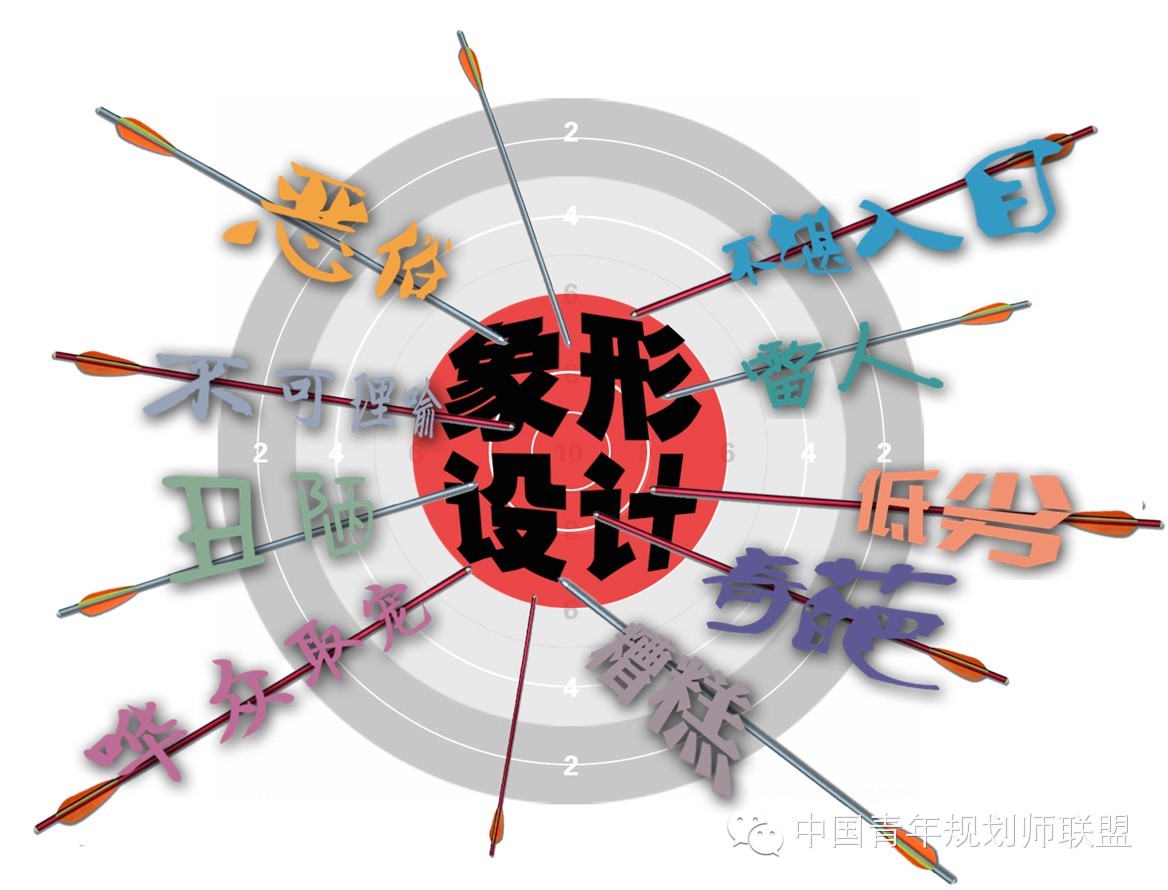

正因如此,以十大丑陋建筑评选为首,象形设计因为其“非理性、反建筑”的姿态被专家学者冠以“奇葩”、“恶俗”、“哗众取宠”等词重加批判。 但耐人寻味的是,它却被包括政府、媒体和大众在内的社会主流所认可,甚至大加褒扬。

但耐人寻味的是,它却被包括政府、媒体和大众在内的社会主流所认可,甚至大加褒扬。

作为设计师,对于象形设计的口诛笔伐言论已看过很多,但也许应该换个角度来正视这一两极分化的现象。笔者试图分析下象形设计流行的浅层和深层原因,并尝试探讨下作为设计师应如何应对。

2.原因

从古罗马时代的维特鲁威开始,建筑就经常被比喻为语言。成功的建筑有着优美“意象”和深远“意境”,如同隽永的散文和含蓄的诗歌。上述失败的“象形设计”案例,无疑就是大白话的小学生作文,用单一的白描手法,单纯追求外形“形似”,急功近利导致意境和神韵的丧失。究其表层原因,业主设计师和媒体大众均有一定责任:业主甲方趣味低俗将建筑作为金钱和权力的物化表达,设计师乙方苟且求钱缺少职业操守和设计能力,媒体追求点击率但从不做深度挖掘,大众缺少系统的建筑知识进而难以欣赏建筑之美。

从设计层面究“象形”设计流行的深层原因,要从“抽象”开始说起。沃林格所著的《抽象与移情》中提到“抽象”的概念是在思想上撇开研究的事物和其中一系列属性、联系和关系, 而抽出某些特定的属性、联系和关系。简单的说,所谓“抽象”,就是艺术中所要表现的对象要“异于其原型”,并把这种“原型物”简化和表现为某种几何倾向的东西。

建筑美的本质特征之一就在于“抽象”, 这是由建筑的技术内涵所决定的。它的基本依托点在于解决重力和承力之间的矛盾, 并通过其点、线、面、体的形态和空间构成, 使建筑产生均衡、对称、比例、韵律、色彩、肌理、质感等构图效果, 给人以美的享受,进而赋予建筑以精神上、艺术上的感染力。

所以,象形设计之所以广受欢迎,其深层原因是因为象形设计比起抽象表达,具有先天优势。对一件陌生事物产生联想以帮助认识和理解,是人的思维方式的天性。对没有受过抽象训练的普通人来说,认识建筑从象形入手是情有可原和不可避免的。即使专业设计师,在面对一个设计的时候,也常常会做出象形的联想。象形设计作为设计表达方式,简单直接得迎合和取悦了甲方和大众等消费者。象形虽然俗气或幼稚,但不得不承认,有时候这种联想对于沟通是很有帮助的。与抽象相比,象形更容易引起共鸣,使人愉悦。所以游乐园、赌场等类型建筑中,渲染狂欢气氛的象形波普设计更为常见。但是,过分具象的象形设计也正如赌博,快速令人愉悦,但之后却令人乏味甚至空虚。

3.应对

设计师应正视受众的“象形”需求,对其既不过分迎合,但也应予以思考和理性回应。大众的需求是模糊的,他们并不了解在“美”的前提下他们所需的“象形”是什么状态,于是才会将“天子大酒店”等象形设计,看作是钢筋混凝土森林中唯一能“看得懂”的喜闻乐见的建筑类型。

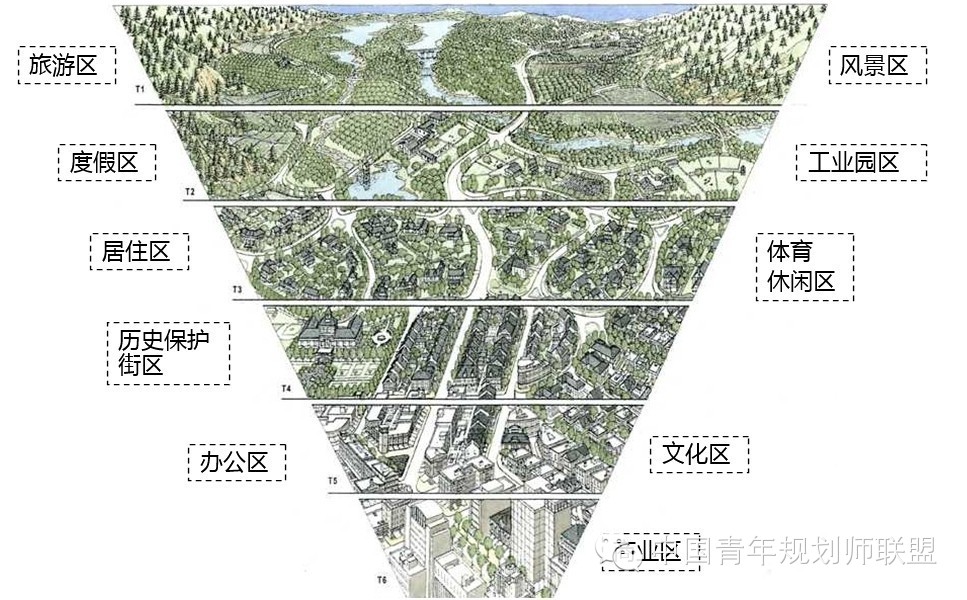

如此背景下,设计师更需思考的是如何回应和引导民众的审美思维。“适用、经济、可能条件下注意美观”。这一中国建筑方针的提出,距今已经60年有余了,现在却依然适用于解答这一问题。首先应以满足功能性作为设计的出发点。“形式追随功能”。以规划为例,不同城市功能的片区其空间形态也将各有不同。

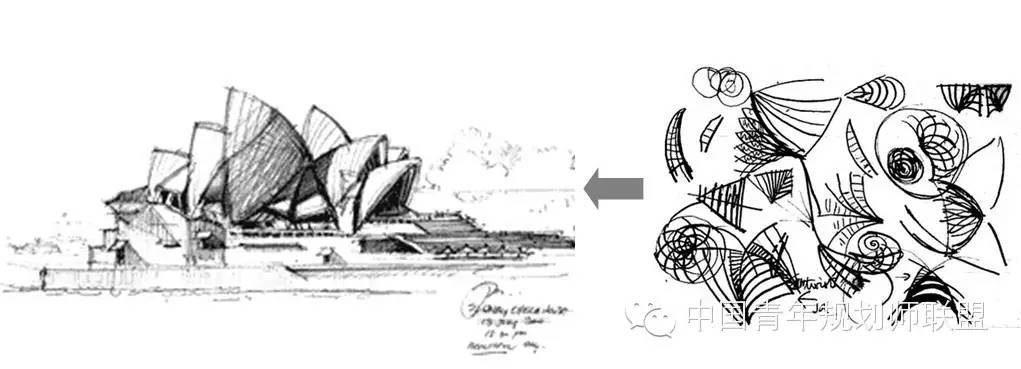

其次,在“意象”审美层面上追求“优美象形”。悉尼歌剧院突出风帆和贝壳原型原有的优美特征,保留了此两者的审美价值。

最后,在“意境”审美层面上追求“高级象形”,“神似”而非“形似”。北川羌族文化中心提取羌族元素,创造出具有羌风又充满现代感的建筑形式。上海金茂大厦融汇中国“塔型”风格与西方建筑技术,成功成为上海地标。

4.结语

建筑审美应回归抽象。象形设计也许短时间内容易取悦大众和使用者,但信息传递过于直白,缺少回味。热衷于象形设计的设计师,好比练武境界中的“手中有剑,心中无剑”,过分牵强附会于形式的象形,忽视了建筑更深层的本质,长此以往,只会走火入魔。而更高一层的设计师,可以做到“手中有剑,心中有剑”,即也许从象形的形式入手,但真正的落脚点则是功能、结构、优美形式等建筑更为重要的内容。但真正成熟的设计师,不应拘泥于形式的像或不像,而应提炼出形式之外的精神层面的内涵,并通过建筑艺术对受众进行传达,回归建筑审美的抽象本质,达到“手中无剑,心中有剑”的真正高手境界。 (部分图片来源于网络,欢迎指正。)

(部分图片来源于网络,欢迎指正。)

文化城市

文化城市